閱讀雲門3月號|薪傳・傳薪之2 草書雲門舞者

文字版請往下滑

薪傳・傳薪之2

草書雲門舞者

在文化尊嚴上廢除不平等條約的人

攝影/撰文:郭力昕

原載於民國七十五年八月號《人間》雜誌 第十期

雲門和臺灣的經濟發展很相像。剛開始,它是個家庭手工業;慢慢的它變成中小企業;現在已經沒有所謂「臺灣水準」這回事了,要的只能是「國際水平」……

面對這些山高水闊的挑戰,雲門怎麼回應?怎樣堅持與突破?本文把我們帶到舞台的背後,在燈光黯淡,人跡悄然,靜靜傾聽雲門舞者和它的創始人冷靜的自剖、熾燃的期待、激動的感懐,以及那麼莊嚴的追尋和反省……

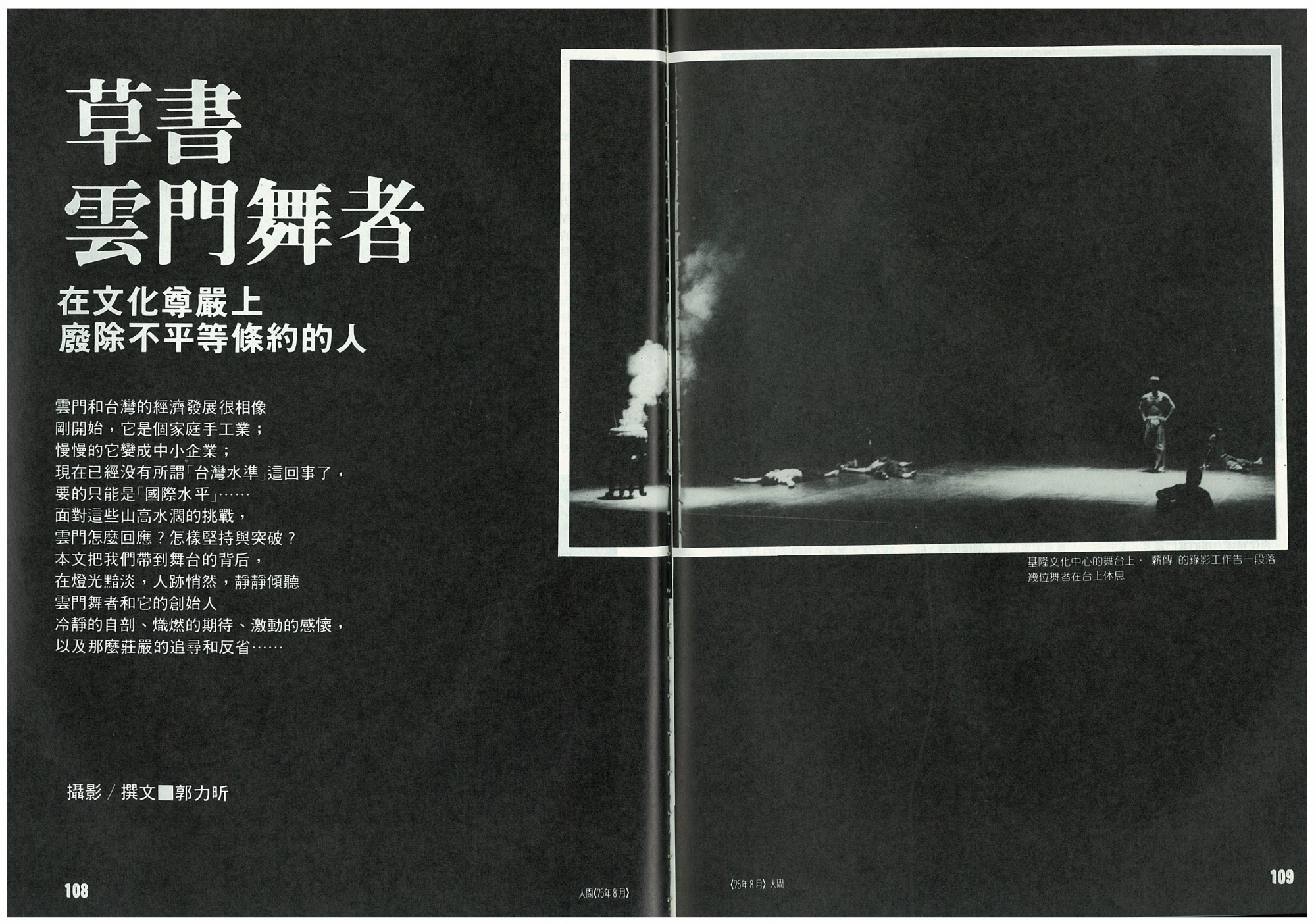

「薪傳」舞劇的錄製工作告一段落的時候,已經是晚上十點半了。基隆文化中心的舞台上,燈光微暗。幾位精疲力竭的雲門舞者,或坐或臥,相互輪流的替對方按摩,試圖將肩膀及手腿已成僵硬的肌肉活絡開來。「薪傳」是他們跳得最熟,也是次數最多的一支大型舞作,為了這兩天的錄影效果,它的每一段舞,至少都要跳上好幾次,甚至還有重覆十來遍的。而每重跳一次,他們所投入的,同樣是亳不保留的體力與情感。利用他們上課與排練時偶而的空檔,我曾分別和幾位舞團的成員做過一些訪談。整理出來,就是以下的這篇報告:

林秀偉

目前為雲門舞團的排練指導,於六十四年加入雲門。秀偉是位積極地視舞蹈如生命的人,對自己的要求十分嚴格。從她平穩,簡潔的談話中,可以看到她對舞蹈事業的堅持與自信。

「舞者需要保持一個很清醒、新鮮而敏鋭的頭腦。所謂清醒、新鮮,是説不能因每天要做重覆的事情或動作,而把它視為像上班、打字一樣的例行工作。同時,由於藝術表現永遠含有『人』的感情在裡面,因此,只把記憶裡的動作熟練地跳出來,是不夠的。舞者每天都應該像一張空白的紙或是一個新生的嬰兒一般,以新鮮的心情去感覺舞者與舞者之間的互動反應,和舞蹈動作中的生命。每天有著不同的體會,做出的動作,就會自然而不流於機械化。這是比較困難的自我要求,但它或許正是單純為了愛舞蹈而每天來跳舞,與決定要做職業舞者之間,一個基本的不同之處。」

余金文

熱愛舞蹈的金文,數年前看到雲門的幾場演出之後,成為舞團的一份子,就是他當時最大的憧憬了。為此,他特別從東海大學畜牧系轉到文化大學來,只為了可以更接近臺北的舞蹈環境。七十二年,金文加入了雲門。

「進來雲門之後,開始了解到作為職業舞者需要付出什麼代價。跳舞不再是一個虛浮模糊的概念或幻想,而是需要流汗流血,全力以赴的真實生活。這種認識與實踐的過程,對我的意義很大。由於工作通常會很吃重,我以前常常發牢騷。舞者似乎特別容易抱怨,聽外國老師説,國外的舞者也是一樣。不過近來漸漸有一個體認,其實態度可以很清楚的:如果抱怨,就離開這裡,或者乾脆不要再跳舞,假若決定要繼續跳舞,就不要有抱怨的習慣,因為那徒然浪費時間。」

何惠楨

在「薪傳」舞劇的「拓荒」這一段之中,有一節舞蹈描寫眾人列隊為成婚的夫婦祝福。這一場場景裡,舞台上的惠楨總是飾演一個高興地兀自踏步,忘了跟上隊伍的小女孩。這段舞蹈中的小插曲,十分輕鬆有趣。在生活的舞台上,由於女兒的誕生,她也曾在雲門落了兩年隊伍。然而,對這位創始團員來説,雲門這個大家庭的成員之間兄弟姐妹一般的感情,多年來一直未變,是她最欣慰的事情。

「在雲門十三年,我覺得很滿足。這個團裡,我是個大起大落的人,而起落之間,常是受到我當時心緒狀況所左右。情形好的時候,什麼困難的工作我都可以咬著牙把它做好。若心情不對,即使一個最簡單的動作,我也做不俐落。在這十幾年之中,我曾經離開舞台兩年,並且在那段時間,質問自己:究竟我是否應該跳舞?或是就此打住,專心地回到家庭工作上?當然,我是又歸隊了,這大概是舞蹈迷人的地方吧。但直到現在,我仍不時反問自己這個問題。」

林小鳳

健康開朗的性情,是她給別人的第一印象。七十二年進入雲門的小鳳,尚未滿二十歲,卻已在這兩三年中,肩負了許多成年人都不見得能承受的壓力與責任,並且在其中大步的學習與成長。她善體別人處境,對於她所尊敬的林老師,有如下的印象。

「林懷民老師?他嘛,是一個很敏鋭而主觀的人。有個藝術家的性格,時常會很情緒化:上一分鐘還跟你有説有笑,摟摟抱抱,下一分鐘就可能把你又罵得狗血淋頭,讓你跑出去哭。雖然他罵了你,可他自己也很難過。他對於一些需要用心思考的東西,非常有辦法。而對於那些很規矩的事情,譬如行政工作,就會把自己弄得很痛苦。這是個適合創作的人,但現在的情況,偏偏他又不得不做這些事,我想起這情形,覺得蠻難過的。」

吳素君

雲門舞者李靜君説:「素君一上舞台,就覺得她特別的美。」十三年前與丈夫葉台竹一起跟舞台結了緣的素君,和雲門與林懷民的情誼,不是三言兩語能道盡的。對於舞蹈與雲門,她是永不死心的。但是歲月壓迫過來,面臨著舞團結構上逐漸的變化,在進退取捨之間,她不時會透露出兩難的矛盾心情。

「我們這些老的團員常常説:若是今天我們來考雲門舞團,我們一定考不上。一切都在競爭與進步之中。對於新進的舞者,我不贊成任何人該有『多年媳婦熬成婆』的想法。既然他們已有更好的條件、環境與機會,可以也許一年就學會了我們需要十年才摸索出來的東西,又何必一定要他們嚐過我們當年的經歷呢?

新進舞者的優點是領悟力強,學得很快,但同時也可能會出現一個危險。從前我們學舞,是與林老師的編舞過程一起成長的,因此,動作與它所要傳達的情感,都深植在我們的身體裡面,我怕新舞者學得雖快,身體的記憶可能不太夠,這樣不容易投射出更深的情感內涵。他們都很聰明,我希望這『聰明』是帶給他們更快的進步,不要反而成為一個阻礙進步的東西。

話説回來,我們老舞者也有危險。可能自己總會認為,我們已經是苦熬過來的人了。我自己一直避免有這種想法。有新進來的人,就覺得應該要把機會讓給他們,他們也應該要比我們更好。」

李靜君

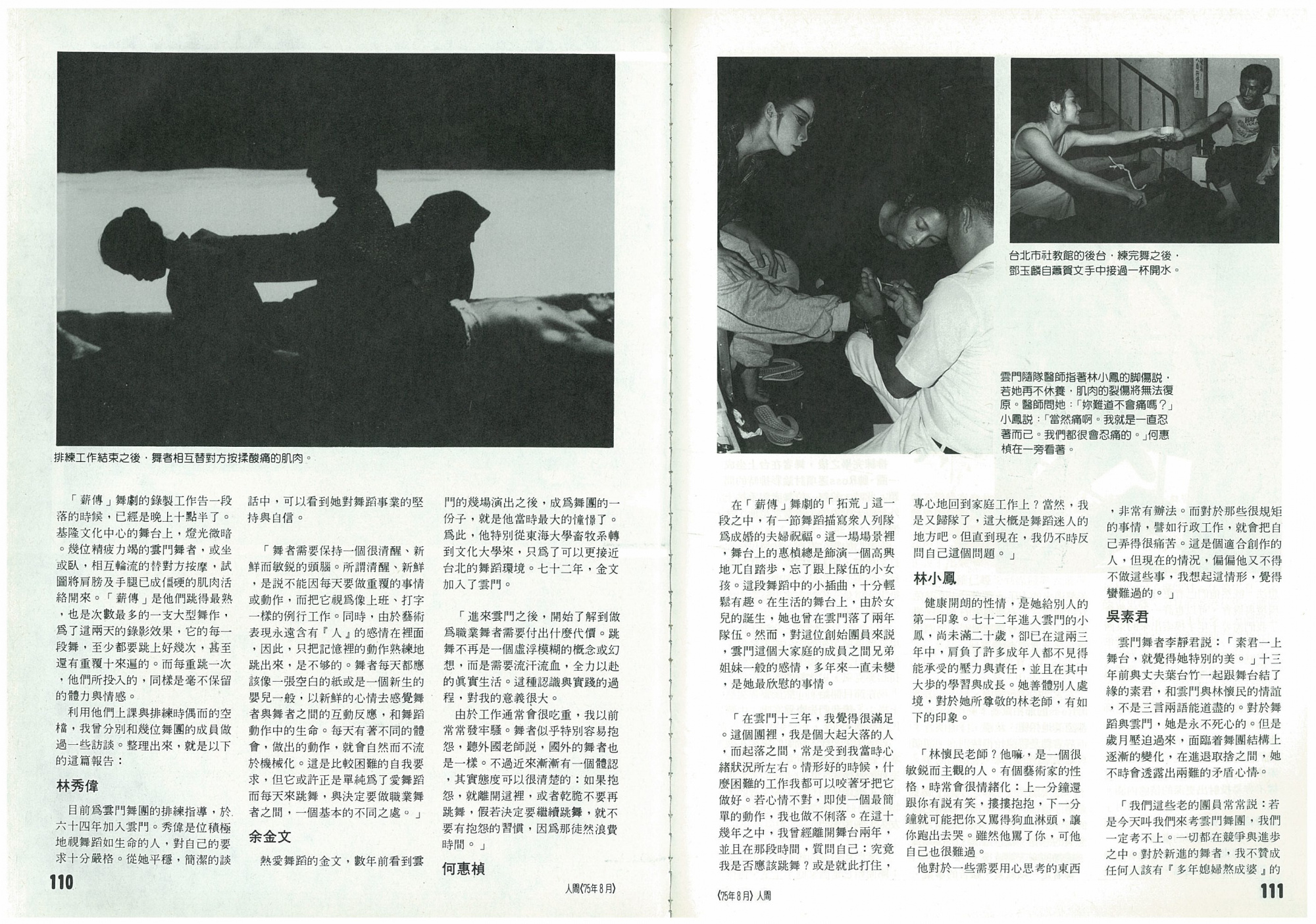

在雲門的工作室中,舞者跟著老師Ross的節拍做基本動作。大家都認真地抬腿、跳躍,汗流浹背,而靜君總是將腿抬得特別高,額頭與鼻尖冒出的汗珠,也特別的多。

「每次跳完像『春之祭禮』或『薪傳』這樣的舞,累倒在幕落之後的舞台上,我都有一種非常滿足而想哭的感覺。就憑這個,一切跳舞、練舞的辛苦都值得了。舞者是一項寂寞、艱苦的事業,平常單調的上課與練舞工作,常使我必須運用許多想像力,才能説服自己去繼續面對它,並從其中得到快樂與收穫。這令我不得不敬珮雲門裡資深舞者的毅力與耐力。我真不知道,如果當時換了我的話,是否也能夠十多年如一日的撐到今天。我只能説,七十二年決定加入雲門,現在看來是件非常值得的事情,而我會努力的做下去。」

林懐民

在臺北社教館內的舞台上,排練中的舞者為一個走位的問題嘰嘰嘖嘖的討論。漆黑、空盪的二樓觀眾坐位區中,傳來一個聲音:「你們安靜下來,現在都聽我的。」那是林懷民。

排練完畢之後,舞者在台上坐成一圈,聽Ross逐項討論彩排時的間題。此時,給每一位舞者親手披上外套或大毛巾的,也常常是他,林懷民。

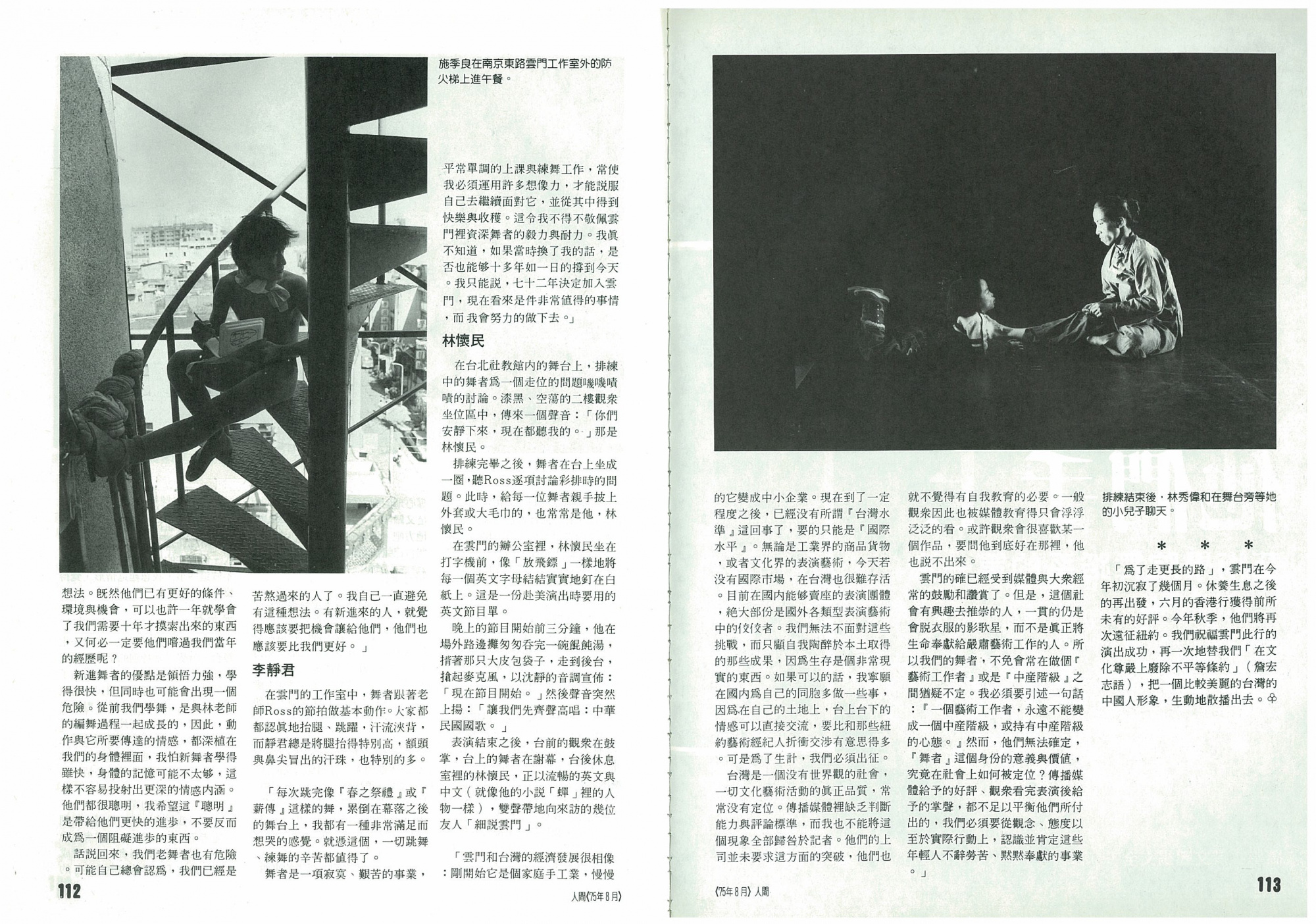

在雲門的辦公室裡,林懷民坐在打字機前,像「放飛鏢」一樣地將每一個英文字母結結實實地釘在白紙上。這是一份赴美演出時要用的英文節目單。

晚上的節目開始前三分鐘,他在場外路邊攤匆匆吞完一碗餛飩湯,揹著那只大皮包袋子,走到後台,搶起麥克風,以沈靜的音調宣佈:「現在節目開始。」然後聲音突然上揚:「讓我們先齊聲高唱:中華民國國歌。」

表演結束之後,台前的觀眾在鼓掌,台上的舞者在謝幕,台後休息室裡的林懷民,正以流暢的英文與中文(就像他的小説「蟬」裡的人物一樣),雙聲帶地向來訪的幾位友人「細説雲門」。

「雲門和臺灣的經濟發展很相像:剛開始它是個家庭手工業,慢慢的它變成中小企業。現在到了一定程度之後,已經沒有所謂『臺灣水準』這回事了,要的只能是『國際水平』。無論是工業界的商品貨物,或者文化界的表演藝術,今天若沒有國際市場,在臺灣也很難存活。

目前在國內能夠賣座的表演團體,絕大部份是國外各類型表演藝術中的佼佼者。我們無法不面對這些挑戰,而只顧自我陶醉於本土取得的那些成果,因為生存是個非常現實的東西。如果可以的話,我寧願在國內為自己的同胞多做一些事,因為在自己的土地上,台上台下的情感可以直接交流,要比和那些紐約藝術經紀人折衝交涉有意思得多。可是為了生計,我們必須出征。

臺灣是一個沒有世界觀的社會,一切文化藝術活動的真正品質,常常沒有定位。傳播媒體裡缺乏判斷能力與評論標準,而我也不能將這個現象全部歸咎於記者。他們的上司並未要求這方面的突破,他們也就不覺得有自我教育的必要。一般觀眾因此也被媒體教育得只會浮浮泛泛的看。或許觀眾會很喜歡某一個作品,要問他到底好在那裡,他也説不出來。

雲門的確已經受到媒體與大眾經常的鼓勵和讚賞了。但是,這個社會有興趣去推崇的人,一貫的仍是會脱衣服的影歌星,而不是其正將生命奉獻給嚴肅藝術工作的人。所以我們的舞者,不免會常在做個『藝術工作者』或是『中産階級』之間猶疑不定。我必須要引述一句話:『一個藝術工作者,永遠不能變成一個中産階級,或持有中産階級的心態。』然而,他們無法確定,『舞者』這個身份的意義與價值,究竟在社會上如何被定位?傳播媒體給予的好評、觀眾看完表演後給予的掌聲,都不足以平衡他們所付出的,我們必須要從觀念、態度以至於實際行動上,認識並肯定這些年輕人不辭勞苦、默默奉獻的事業。」

* * *

「為了走更長的路」,雲門在今年初沉寂了幾個月。休養生息之後的再出發,六月的香港行獲得前所未有的好評。今年秋季,他們將再次遠征紐約。我們祝福雲門此行的演出成功,再一次地替我們「在文化尊嚴上廢除不平等條約」(詹宏志語),把一個比較美麗的臺灣的中國人形象,生動地散播出去。