閱讀雲門3月號|薪傳・傳薪之3 薪火 正傳遞到他們手上

文字版請往下滑

薪傳・傳薪之3

薪火正傳遞到他們手上

藝術學院舞蹈系的第一步

攝影/撰文:楊文全

原載於民國七十五年八月號《人間》雜誌 第十期

7月下旬,國立藝術學院在香港演出,贏得了滿堂的華彩與持久的感動,掌聲一直不停……他們終於辦到了,他們戰勝了自己;可這成功的背後,是多少痛苦的煎熬,多少險阻的考驗,多少疲憊與掙扎呢?

● 孔廟前的意外發現

夏日午後的蘆洲,顯得格外悶熱。在藝術學院的禮堂裏,一群舞者手緊握著手,隨著一聲一聲的「嘿!」,一次又一次緩而有力地向前撲倒。門外透進來的光線,勾勒著他們的身影,他們的眼神凝注於一個遙遠的世界,而在最後一長聲「嘿──」之後,所有的舞者都猛然地撲臥在地板上。此刻一切都靜默了,但是倒在地板上的舞者,汗水卻沒有停,他們的脈搏依舊有力地跳動著。這支舞是林懷民老師所編作的「薪傳」,也是藝術學院7月下旬在香港演出的舞碼。

終於可以休息了,下午兩個小時連續地排練可把大家給累慘了。這時候有些人躺在地板上舒展著肢體,放鬆繃緊了兩個小時的肌肉;有些人在找針線縫補方才排練時不小心被拉破的服裝;而有些人卻還在硏究這支舞中的一些細節,沒有人閒著。在我的記憶中,他們似乎一直是如此的。

認識他們已經兩年了。兩年前的4月,他們第一次南下巡迴演出,在臺南那一站,成大歷史系的林瑞明老師和若干建築系的同學,帶他們去參觀幾個較特殊的古蹟。在參觀的時候,只見他們一個個以好奇的眼光探索著先民的遺跡,手上的筆不停地記著。在孔廟前的碑石旁,有人在筆記本上記下林懷民老師一個意外的發現:「鄭成功於1661年登陸臺灣、法王路易14亦於同年在法國創辦世界上第一所芭蕾舞學校。」當時幾位成大的同學,都很驚訝於他們那麼認真積極的態度,以及那麼強烈的使命感。他們只不過是一群舞蹈系一年級的學生罷了。

● 臺灣舞蹈界的一大盛事

藝術學院成立於三年前,是臺灣舞蹈教育的一個相當重要的里程碑。創辦人林懷民先生是第一屆系主任,大家對這位傳奇性的人物都抱以熱切的期許,期盼能在他的手下開創出一番新局面。僅僅過了三年,今年7月,藝術學院舞蹈系終於受到香港藝術學院的邀請,赴港參加國際舞蹈藝術節的觀摩演出;同時受邀請的還有另外幾個國際知名的舞蹈團體:日本首席芭蕾舞團「狂言」、美國茱麗亞學院丶英國拉邦中心舞蹈系、韓國漢陽大學舞蹈系及香港演藝學院;而這些團體也接受了林懷民先生的邀請,在7月28日到8月1日的「臺北國際舞蹈學院」舞蹈節中演出。這是多年來臺灣舞蹈界的一大盛事:藝術學院舞蹈系學生的表現,已開始躍上國際舞台了。

回溯幾年前,招考第一屆學生的時候,不知有多少習舞的青年在競爭那30個錄取名額;被錄取的人雖然幸運,卻未必都能在這三年之中通過種種的考驗。有的人放棄了,走了;有的人仍停留在中級班;而能在這三年中順利地升上高級班的竟不到十人。這麼嚴格的考驗,這麼高的淘汰率是令人驚訝的,而林懷民從不諱言他訓練的嚴格,因為他要每個從藝術學院舞蹈系畢業的學生都能成爲挑大樑的人才。畢竟肯爲臺灣舞蹈界奉獻自己的人太少了,而這批學生在畢業後如能投身臺灣舞蹈界,將是一股豐沛的力量,會把臺灣的舞蹈推向一個全新的境界。

● 躲在教室外傷心落淚的小女孩

來自花蓮的劉淑英,是第一屆的學生。她曾告訴我,當她知道自己幸運的考上了舞蹈系時,真是百感交集:既興奮自己的能力終於受到肯定,卻又開始擔心往後的生活費從何而來。她說:「我正式習舞是在花蓮女中二年級時,自己偷偷地找老師學的。當時家裏的經濟狀況並不可能讓我去學舞,所有的費用只能從平常一點點的零用錢累積下來。有一次沒錢交學費,不敢去上課,只是一個人躲在教室外黑暗的角落傷心地落淚,後來老師知道了,願意免費讓我上課,才解決了我的學費問題。」中學畢業後,她曾考上藝專,一個人在臺北唸書,除了學費由姊姊幫忙負擔外,生活費就得靠自己打工教舞來維持了。她瘦瘦小小的個子,眼眸中卻透著一股堅毅執著的精神。

來到藝術學院舞蹈系,常常,早上6點半她就得和同學們一起趕到學校上清晨的太極課,而緊接著滿滿的八堂課幾乎沒有喘息的機會。林懷民為大家安排的課程是很繁複的,不僅是芭蕾舞、現代舞,連中國平劇中的武功、身段都佔著相當的份量;至於學科更是林先生要求的重點,他爲同學們安排了十分廣泛的學習課程,除了舞蹈史外,還得上解剖學、詩選、電影、心理學……等許多科目。劉淑英告訴我,她早已警覺到自己的起步太晚,能跳舞的時間並不可能很長,因此在這個時候她必須全力充實自己,因為思想的累積才是真實的,也才能延續她舞蹈的生命。對這個得來不易的學習機會,她緊緊地握著,絲亳不肯放鬆。

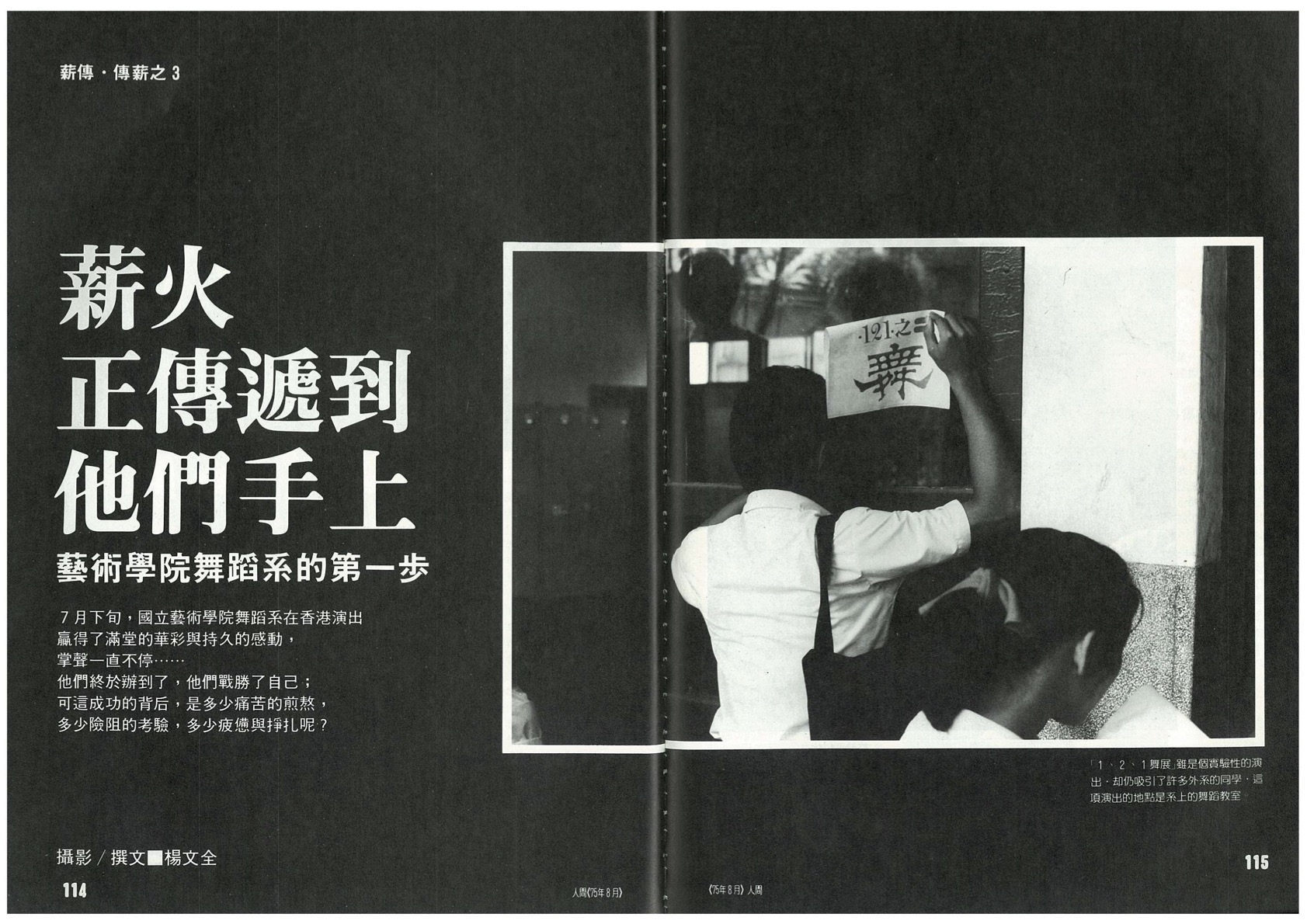

● 「1・2・1舞展」

舞蹈系每年都會有一些不同形式的對外演出,展示他們學習的成果,但那幾乎都是由老師帶領的。今年1月21日,三年級的同學開始策劃真正屬於自己的舞展。整個舞展的目標,並不期盼能發展到一個規模龐大的形式,只希望能提供同學一個沒有壓力的環境,讓同學嚐試著運用自己所喜歡的任何方式,去編寫自己的舞,試著將個人內心真實的感受表達出來。這個舞展的主要推動人是楊宗陶,在舞展的首次發表中,他曾以一個很簡單的作品做為第一支舞碼發表。那支舞單純極了。只是從舞台的這一端開始,以一些簡單的動作的連接,沿一直線不斷發展到舞台的另一端,時間也很短暫。但這支舞卻告訴了大家,這個舞展的清新與自由。楊宗陶要推動同學都來參與,共同經歷這個實驗的過程。

同學中的吳美恩,因為受傷,已經一年沒有跳舞了。在這一年中,她幾乎沒有辦法與同學一起上課,她的心境可想而知。但是,她終於決定把自己放開,去拓展廣擴的視野,再給自己一些考驗。她開始去修習學校另外三個系(音樂丶戲劇丶美術)的課程,試著去接受其他領域的觀念。慢慢地,她找回了自己的信念。在今年的「1・2・1舞展」中,她發表了一支舞作。

她的題目是「ㄔㄢˊ・異・纏」。她用了四位外系的同學當她的舞者,其中二位完全沒有表演的經驗,她給他們安排了很簡單的肢體動作及變化,或是撕紙衣,或是拉頭髮。而她所想表達的是:這一年之中她的感受。她問自己為什麼會遭遇到如此的傷痛?爲什麼她該已離開學校卻還不離閉?爲什麼現在的許多大學生就像一隻蠶(纏)一樣,拼命的吃著桑葉,而無視於他人的存在?看了她的作品很驚訝,甚至懷疑那是不是舞蹈?但是她告訴我:「什麼樣的形式才是舞蹈?我的這支舞同樣是肢體語言的表達,它一樣會傳達一些感覺給你。我要同學們了解,這個舞展是沒有任何壓力的,不要爲自己套上一些枷鎖,你可以編得比我好,但是你爲什麼不編?」

林老師與現代舞老師Ross,以及葉芠芠助教就坐在觀眾的中間,看著同學們一個個上來跳自己編的舞,看他們那些性格強烈且風格迥異的作品,有的或許只有一分多鐘,或許不成熟、不完整,但卻都是每位編舞者自我的創造與表達。每一位舞者鞠躬下台的時候,都會得到熱烈的掌聲。老師們的臉上泛著歡喜的微笑,眼光中透露著鼓勵的光芒。

● 「這件事我一直不敢告訴家裏」

那是6月一個周末的上午,班展剛結束沒多久,我專程去找吳義芳聊聊。學校已經停課了,宿舍的牆壁上,貼著兩張卓別林的海報;簡單的傢俱、清爽的擺設,書架上還放著女友送給他的一首新詩。

話題很自然地由他這次所發表的舞作開始。在那支舞中,他以自己的肢體詮釋對音樂強烈的感受,那漂亮優美的舞姿得到了大部份觀眾的羨慕。演出時,只見他的肢體隨著音樂律動,時而在場上大步飛奔跳躍,時而在原地頓足旋舞,所有動作的完美結合讓他贏得了許多掌聲。回憶他學舞的過程,言談中不禁有小小的得意及興奮。他說:「我在左營高中二年級的時候,才開始接觸舞蹈。由於我會翻筋斗,就被學校舞蹈隊的同學拉去跳舞。這件事我一直不敢告訴家裏,因為家裏的人都期待著我考上一所好大學。但是我管不了那麼多,後來越跳越有興趣,就在外面參加了舞蹈社的訓練。每次練舞練得很晚,回到家就得騙家裏的人,說是在圖書館K書準備聯考……」

回憶總是愉快的,從前許多的委屈、挫折,也早已隨著考上藝術學院、隨著一次又一次的演出漸漸地淡化了,而學舞的身份也受到了周圍所有的人的肯定。後來我問他,為什麼不從傳統中尋找素材來編舞呢?他沈思了一會兒,說:「在臺灣這樣一個西化的環境中,我們要從哪裏掌握傳統的精神呢?」真正讓他有深刻感受的,卻是小時候的農村生活,那股大地的芬芳丶那股自然的氣息,他忘不了。「廟會節慶的迎神賽會是我最喜歡的了。無論是八家將丶乩童,或是野台戲的後台,甚至廟宇裏供奉的神明,我都很好奇。我好喜歡神殿裏的那個氣氛,神祕丶陰森,嗆鼻的濃烟丶牛角的號音、蛇鞭的笞打聲、天井中透下來的陽光……。那是個奇特的世界,但是我卻有一股親切的感覺。你所說的傳統我不知道該怎麼去定義,而我只知道這些。」他邊說邊指出,很想以舞蹈來表達這個情感,但是那並不容易,畢竟他才開始嘗試編舞啊。

● 舞蹈系的「薪傳」首演

6月26日,是藝術學院舞蹈系「薪傳」的首演日。三年的鍛鍊,學生終於要公開面對「薪傳」的演出了。兩個小時的長度,對這群二十來歲的青年學生來說,的確是一個挑戰。林懷民先生編作的「薪傳」,自從雲門舞集首次發表以來,已經十年了。全省無數次的巡迴,不論都市的劇院或鄉村的野台,它贏得了無數的掌聲。而現在,「薪傳」要由更年輕一代的學生來負起這個擔子了。

下午的彩排,雲門舞集的團員都到了,他們要先做一次示範,讓同學更仔細地去領受其中的情感。所有坐在觀眾席上的同學,都嚴肅地面對這一次的排練。燈光熄了一會兒,慢慢地専起了南管嗚咽的樂音,他們開始了,一個個從四面八方走向舞台上的香爐,穩健的步伐,凝注的眼神,他們是那麼地虔誠。慢慢地,音樂轉向哀淒的哭號聲,台上的十位舞者圍成了一個圓圏,突然在一瞬間,所有舞者同時向後躺下,「碰!」的一聲,他們以背部猛然著地。在地板上,舞者的呼吸配合著肢體的掙扎,深刻地表達出先民們胼手胝足,開疆拓野,與大地搏鬥的精神,讓我們體會到拓荒時代的先人,曾遭受過怎樣的苦難,一草一木,一磚一瓦,不知流了多少汗水,才奠下生活的基礎。看著前輩的排演,同學心中充滿了敬佩。

雲門舞集是一個榜樣,又何嘗不是一個可能必須要競爭的對手呢?在觀眾席中,我與何曉玫談著「薪傳」的許多往事,談著傳統舞蹈。曉玫曾是蘭陽舞蹈團的成員,對民族舞蹈有深刻的認識,民族舞的彩帶丶蓮廂、刀槍棍劍,對她而言都很容易。但是她卻告訴我:「民族舞蹈在臺灣的發展,至今已徒具形式了。藝術學院的三年,我研習西洋的舞蹈技巧和中國平劇的武功丶身段,我跳林主任的舞,想藉由這些學習來幫助自己重新去認識民族舞。或許,三年的時間還不夠,但我相信,有一天我會再去面對民族舞的。」

何曉玫這次在「薪傳」中跳新娘的角色,有新婚的愉悅也有喪夫的悲痛,兩個極端相反的心情,她卻常要在極短的時間中一下子轉變過來,這很不容易。她告訴我,剛開始的那段期間,在排練這一段的時候常會哭不出來,而有些時候卻是哭得幾乎沒法再跳下去。有一次林老師很嚴厲地告訴她,不要掉眼淚,只要把動作做出來就好了,她才慢慢的體會到表演與其實的感覺是有些不同的。

● 最後的準備

下午5點半,在化妝室裏,年輕的舞者一個個正聚精會神地妝扮著。這一撇眉毛不好,擦掉再來;一次又一次,直到自己滿意為止。妝台前堆滿了各色顔料,王維明正在用粉條幫杜孟昆的背部上一層妝。維明忽然在孟昆的背上畫了一棟簡單的房子,畫完後得意地叫大家來看,還說:「昨天送了你一幅畢卡索,今天送你一棟房子。」本來沈靜的化妝室突然歡笑了起來。

距離演出時間只剩下一個多鐘頭了。台前的觀眾還沒有進場,擔任舞台工作的學弟學妹們,正在做最後的準備工作。今晚就是首演了,半年的排練,每個人都兢兢業業;多少汗水,多少苦心,為的就是今天的演出。

● 舞台上莊嚴神聖的唱和

6點45分,舞者們都上了舞台,在地板上坐成一個圓圈,這是「薪傳」演出前很特殊的準備工作,他們稱之為「唱歌」。舞者盤腿而坐,人人手握著手,去感覺大家的呼吸,體會彼此脈搏的律動。沈靜了一會兒後,從每位舞者的口中,很自由地發出高低不同的聲音,這些聲音互相地感應著丶交融著。剛開始或許只低吟著自己的聲音,但慢慢地會開始去注意別人發出的聲音,然後去和那個聲音唱和,産生共鳴。於是從這個圓圈中逐漸傳出整體一致的音色,有時高揚,有時低抑,那是所有舞者共有的默契。7點整,觀眾進場了,對舞台上這奇怪的景象及那奇特的共鳴聲,都好奇地駐足傾聽。或許是那莊嚴丶神聖的氣氛,感染了觀眾,大家都小心翼翼地找到自己的位置安靜地坐下,生怕打接了台上的舞者。過了一會兒,也不知舞者們是如何取得一個默契,那共鳴的音律慢慢地消逝了,然後這個圓舒解開來,舞者們安靜地躺在地板上伸展自己的肢體後,靜靜地回到後台,就等著7點半的正式演出了。

● 在滿天爆裂的彩帶中

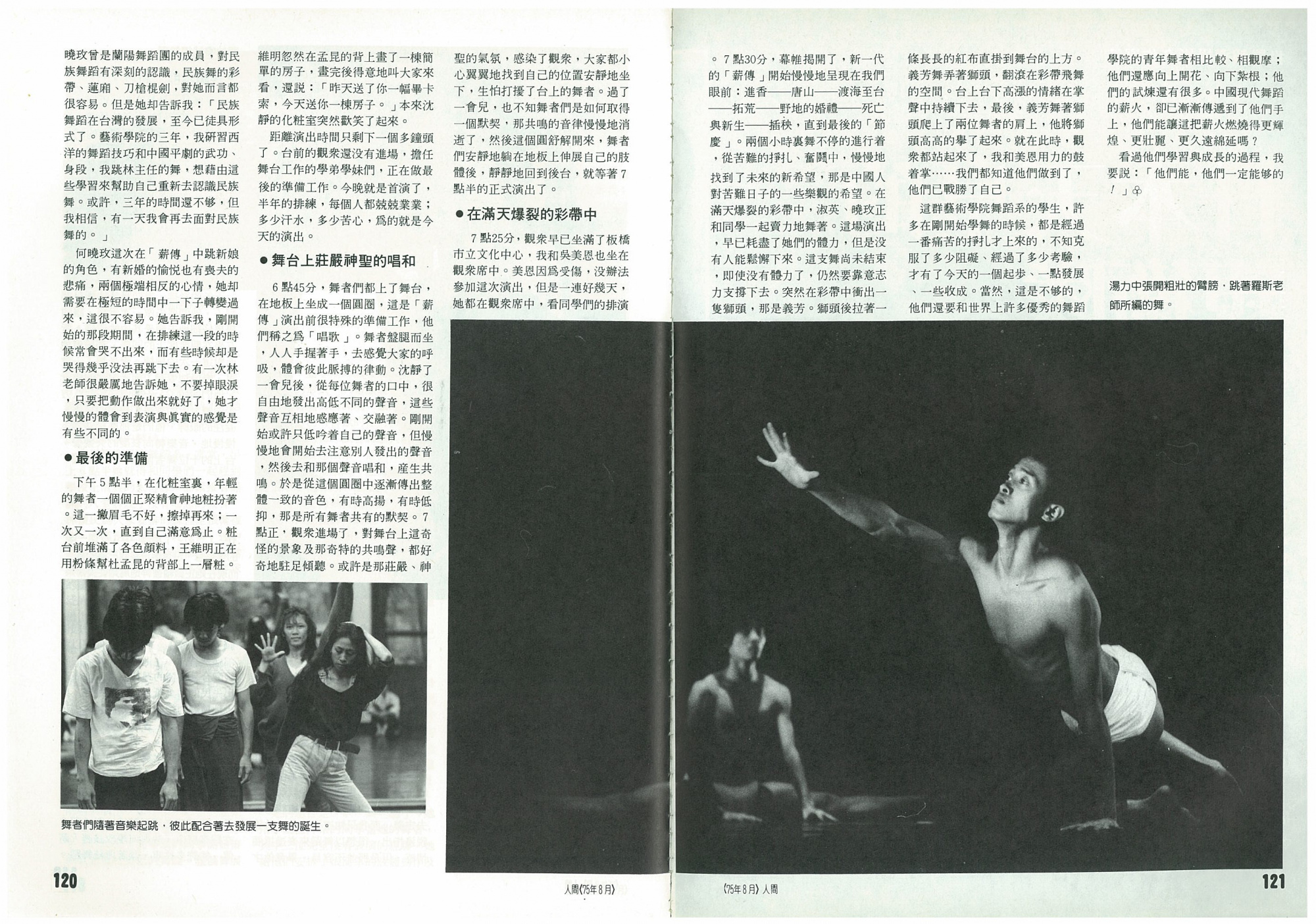

7點25分,觀眾早已坐滿了板橋市立文化中心,我和吳美恩也坐在觀眾席中。美恩因為受傷,沒辦法參加這次演出,但是一連好幾天,她都在觀眾席中,看同學們的排演。7點30分,幕帷揭開了,新一代的「薪傳」開始慢慢地呈現在我們眼前:進香──唐山──渡海至臺──拓荒──野地的婚禮──死亡與新生──插秧,直到最後的「節慶」。兩個小時裏舞不停的進行著,從苦難的掙扎、奮鬥中,慢慢地找到了未來的新希望,那是中國人對苦難日子的一些樂觀的希望。在滿天爆裂的彩帶中,淑英、曉玫正和同學一起賣力地舞著。這場演出,早已耗盡了她們的體力,但是沒有人能鬆懈下來。這支舞尚未結束,即使沒有體力了,仍然要靠意志力支撐下去。突然在彩帶中衝出一隻獅頭,那是義芳。獅頭後拉著一條長長的紅布直掛到舞台的上方。義芳舞弄著獅頭,翻滾在彩帶飛舞的空間。台上台下高漲的情緒在掌聲中持續下去,最後,義芳舞著獅頭爬上了兩位舞者的肩上,他將獅頭高高的舉了起來。就在此時,觀眾都站起來了,我和美恩用力的鼓著掌……我們都知道他們做到了,他們已戰勝了自己。

這群藝術學院舞蹈系的學生,許多在剛開始學舞的時候,都是經過一番痛苦的掙扎才上來的,不知克服了多少阻礙、經過了多少考驗,才有了今天的一個起步、一點發展、一些收成。當然,這是不夠的,他們還要和世界上許多優秀的舞蹈學院的青年舞者相比較、相觀摩;他們還應向上開花、向下紮根;他們的試煉還有很多。中國現代舞蹈的薪火,卻已漸漸傳遞到了他們手上,他們能讓這把薪火燃燒得更輝煌、更壯麗、更久遠綿延嗎?

看過他們學習與成長的過程,我要說:「他們能,他們一定能夠的!」