閱讀雲門4月號|為什麼要出門旅行?

文字版請往下滑

為什麼要出門旅行?

雲門的旅行學

文/鄒欣寧

收錄於《打開雲門:解密雲門的技藝、美學與堅持》2013年,果力文化出版

1969年,美國機場。一個二十二歲的黑髮黃膚青年,剛從幾千哩遠的小島臺灣搭機前來,在此落地。

彼時,「旅行」、「出國」是小島上罕聽的詞,更甭提將它們落實。彼時,三毛剛遠赴西班牙流浪。她的行動在還未轉換成文學書寫、風靡文壇前,是有些駭人聽聞的。

對站在美國機場的臺灣青年來說,出國雖然是人生一等大事,卻不至於駭人──畢竟,在他的家族中,許多長輩都曾出國念書。

讓他驚駭的,是機場大廳的景象。

一抬頭,大廳上方的班機起降時刻表,攫住了他的目光。

倫敦、巴黎、羅馬、東京……

那變換著數字、標識著班機來處與去向的偌大方塊,

向他展示著──世界。(註1)

當時深深震懾於世界之大的青年,恐怕還不知道,「旅行」、「流浪」將自此牢牢佔據他大幅的生命版圖。

他將在四年後回到小島上創立一個舞團,並在往後的四十年中,與舞團無休止的上路旅行。甚至還創作一支名字就叫《流浪者之歌》的舞,而這舞,也成為去過眾多城市、國家的經典之一。

很難想像,一旦將1969年的美國行自林懷民生命中抽掉,還會有雲門舞集的出現。同樣難以想像的是,將每年的「旅行」──國際巡演、戶外演出、環島下鄉、駐校駐縣……自雲門抽掉,雲門會是什麼模樣。

雲門上路的歷史很早。1975年,創團才兩年的雲門首度出國,去近鄰的香港、新加坡。76年到日本。77年在臺北新公園(今二二八公園)第一次戶外演出《小鼓手》。78年,一心想到臺灣各地跳舞給人們看的林懷民,首度把雲門帶到臺北以外的高雄、臺南、嘉義巡演。那年年底,臺美斷交,同一天,雲門《薪傳》首演,不在臺北,而在嘉義,林懷民的故鄉。

嘉義是臺灣百年來的經商重鎮之一。許多創業家都來自嘉義,包括經營之神王永慶。林懷民不經商,卻有與創業家相仿的能拼敢衝;他的膽子怕比創業家還大,因為,他經營的是沒人聽說可以謀生賺錢的現代舞團。

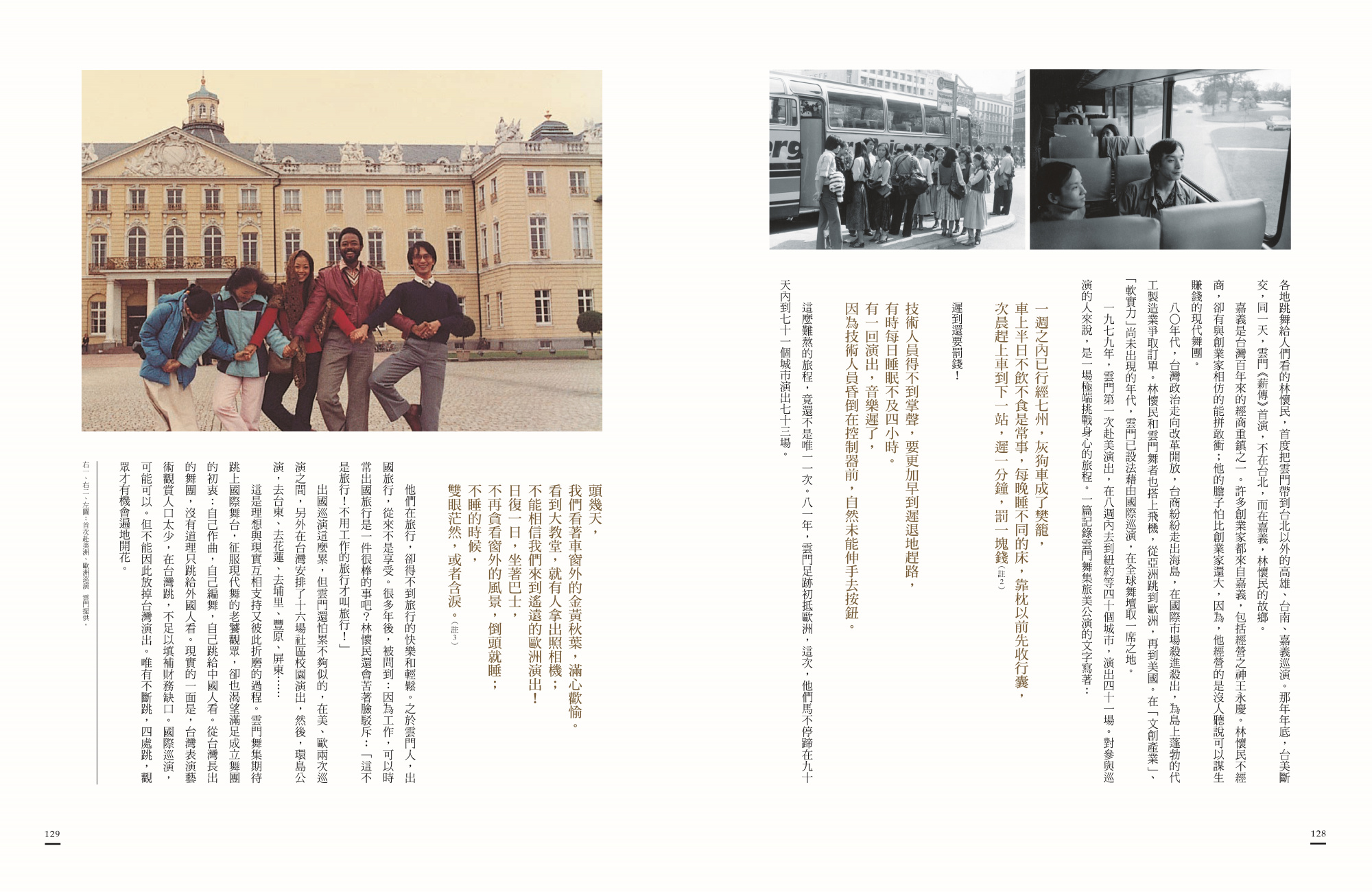

八〇年代,臺灣政治走向改革開放,臺商紛紛走出海島,在國際市場殺進殺出,為島上蓬勃的代工製造業爭取訂單。林懷民和雲門舞者也搭上飛機,從亞洲跳到歐洲,再到美國。在「文創產業」、「軟實力」尚未出現的年代,雲門已設法藉由國際巡演,在全球舞壇取一席之地。

1979年,雲門第一次赴美演出,在八週內去到紐約等四十個城市,演出四十一場。對參與巡演的人來說,是一場極端挑戰身心的旅程。一篇記錄雲門舞集旅美公演的文字寫著:

一週之內已行經七州,灰狗車成了樊籠,

車上半日不飲不食是常事,每晚睡不同的床,靠枕以前先收行囊,

次晨趕上車到下一站,遲一分鐘,罰一塊錢(註2)

遲到還要罰錢!

技術人員得不到掌聲,要更加早到遲退地趕路,

有時每日睡眠不及四小時。

有一回演出,音樂遲了,

因為技術人員昏倒在控制器前,自然未能伸手去按鈕。

這麼難熬的旅程,竟還不是唯一一次。81年,雲門足跡初抵歐洲,這次,他們馬不停蹄在九十天內到七十一個城市演出七十三場。

頭幾天,

我們看著車窗外的金黃秋葉,滿心歡愉。

看到大教堂,就有人拿出照相機;

不能相信我們來到遙遠的歐洲演出!

日復一日,坐著巴士,

不再貪看窗外的風景,倒頭就睡;

不睡的時候,

雙眼茫然,或者含淚。(註3)

他們在旅行,卻得不到旅行的快樂和輕鬆。之於雲門人,出國旅行,從來不是享受。很多年後,被問到:因為工作,可以時常出國旅行是一件很棒的事吧?林懷民還會苦著臉駁斥:「這不是旅行!不用工作的旅行才叫旅行!」

出國巡演這麼累,但雲門還怕累不夠似的,在美、歐兩次巡演之間,另外在臺灣安排了十六場社區校園演出,然後,環島公演,去臺東、去花蓮、去埔里、豐原、屏東……

這是理想與現實互相支持又彼此折磨的過程。雲門舞集期待跳上國際舞臺,征服現代舞的老饕觀眾,卻也渴望滿足成立舞團的初衷:自己作曲,自己編舞,自己跳給中國人看。從臺灣長出的舞團,沒有道理只跳給外國人看。現實的一面是,臺灣表演藝術觀賞人口太少,在臺灣跳,不足以填補財務缺口。國際巡演,可能可以。但不能因此放掉臺灣演出。唯有不斷跳,四處跳,觀眾才有機會遍地開花。

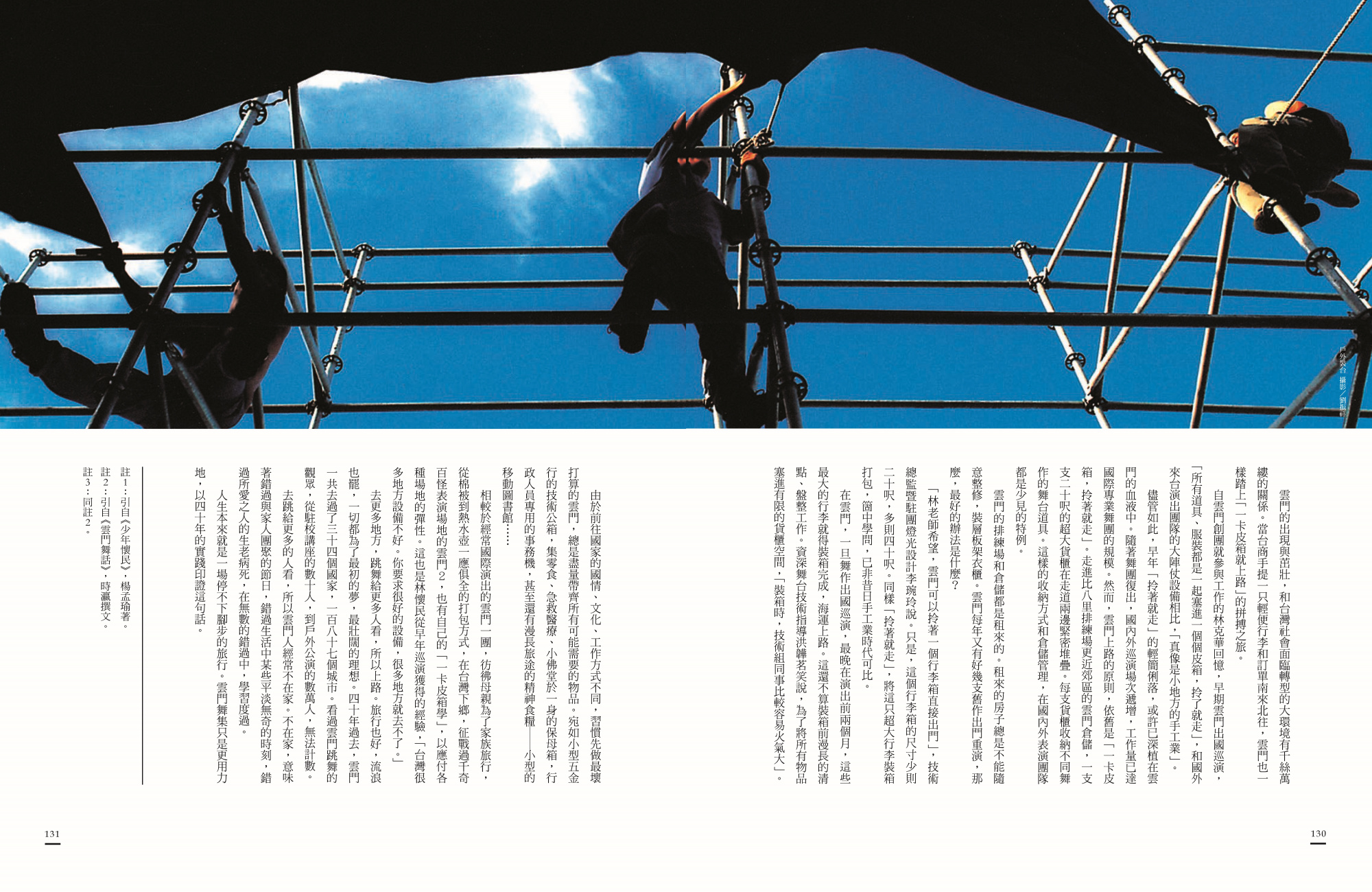

雲門的出現與茁壯,和臺灣社會面臨轉型的大環境有千絲萬縷的關係。當臺商手提一只輕便行李和訂單南來北往,雲門也一樣踏上「一卡皮箱就上路」的拼搏之旅。

自雲門創團就參與工作的林克華回憶,早期雲門出國巡演,「所有道具、服裝都是一起塞進一個個皮箱,拎了就走」,和國外來臺演出團隊的大陣仗設備相比,「真像是小地方的手工業」。

儘管如此,早年「拎著就走」的輕簡俐落,或許已深植在雲門的血液中。隨著舞團復出,國內外巡演場次遞增,工作量已達國際專業舞團的規模。然而,雲門上路的原則,依舊是「一卡皮箱,拎著就走」。走進比八里排練場更近郊區的雲門倉儲,一支支二十呎的超大貨櫃在走道兩邊緊密堆疊。每支貨櫃收納不同舞作的舞臺道具。這樣的收納方式和倉儲管理,在國內外表演團隊都是少見的特例。

雲門的排練場和倉儲都是租來的。租來的房子總是不能隨意整修,裝層板架衣櫃。雲門每年又有好幾支舊作出門重演,那麼,最好的辦法是什麼?

「林老師希望,雲門可以拎著一個行李箱直接出門」,技術總監暨駐團燈光設計李琬玲說。只是,這個行李箱的尺寸少則二十呎,多則四十呎。同樣﹁拎著就走﹂,將這只超大行李裝箱打包,箇中學問,已非昔日手工業時代可比。

在雲門,一旦舞作出國巡演,最晚在演出前兩個月,這些最大的行李就得裝箱完成,海運上路。這還不算裝箱前漫長的清點、盤整工作。資深舞臺技術指導洪韡茗笑說,為了將所有物品塞進有限的貨櫃空間,「裝箱時,技術組同事比較容易火氣大」。

由於前往國家的國情、文化、工作方式不同,習慣先做最壞打算的雲門,總是盡量帶齊所有可能需要的物品。宛如小型五金行的技術公箱,集零食、急救醫療、小佛堂於一身的保母箱,行政人員專用的事務機,甚至還有漫長旅途的精神食糧──小型的移動圖書館……

相較於經常國際演出的雲門一團,彷彿母親為了家族旅行,從棉被到熱水壺一應俱全的打包方式,在臺灣下鄉,征戰過千奇百怪表演場地的雲門2,也有自己的「一卡皮箱學」,以應付各種場地的彈性。這也是林懷民從早年巡演獲得的經驗,「臺灣很多地方設備不好。你要求很好的設備,很多地方就去不了。」

去更多地方,跳舞給更多人看,所以上路。旅行也好,流浪也罷,一切都為了最初的夢,最壯闊的理想。四十年過去,雲門一共去過了三十四個國家,一百八十七個城市。看過雲門跳舞的觀眾,從駐校講座的數十人,到戶外公演的數萬人,無法計數。

去跳給更多的人看,所以雲門人經常不在家。不在家,意味著錯過與家人團聚的節日,錯過生活中某些平淡無奇的時刻,錯過所愛之人的生老病死,在無數的錯過中,學習度過。

人生本來就是一場停不下腳步的旅行。雲門舞集只是更用力地,以四十年的實踐印證這句話。

註1:引自《少年懷民》,楊孟瑜著。

註2:引自《雲門舞話》,時瀛撰文。

註3:同註2。