閱讀雲門5月號|雲門2下鄉記

文字版請往下滑

雲門2下鄉記

文/夏楠 攝影/馬嶺

收錄於《打開雲門:解密雲門的技藝、美學與堅持》2013年,果力文化出版

人人都微若大海中的一滴水,

而若人人心有所應,

其共振的力量卻是無法想像,無窮無限。

這是有所期待的生活。

校園裡的舞台

晨曦初露,乘坐的巴士開了很久終於抵達了山邊某所中學,彷彿比建校五十多年的「神岡國中」還要簡陋、位置僻遠,但同樣有著莊嚴的禮堂,禮堂最前方也有一個舞台,正中同樣懸掛孫中山像,兩側用織錦書寫對聯:希聖希賢倫育英才復興民族文化,允文允武同光禹甸重振華夏聲威。

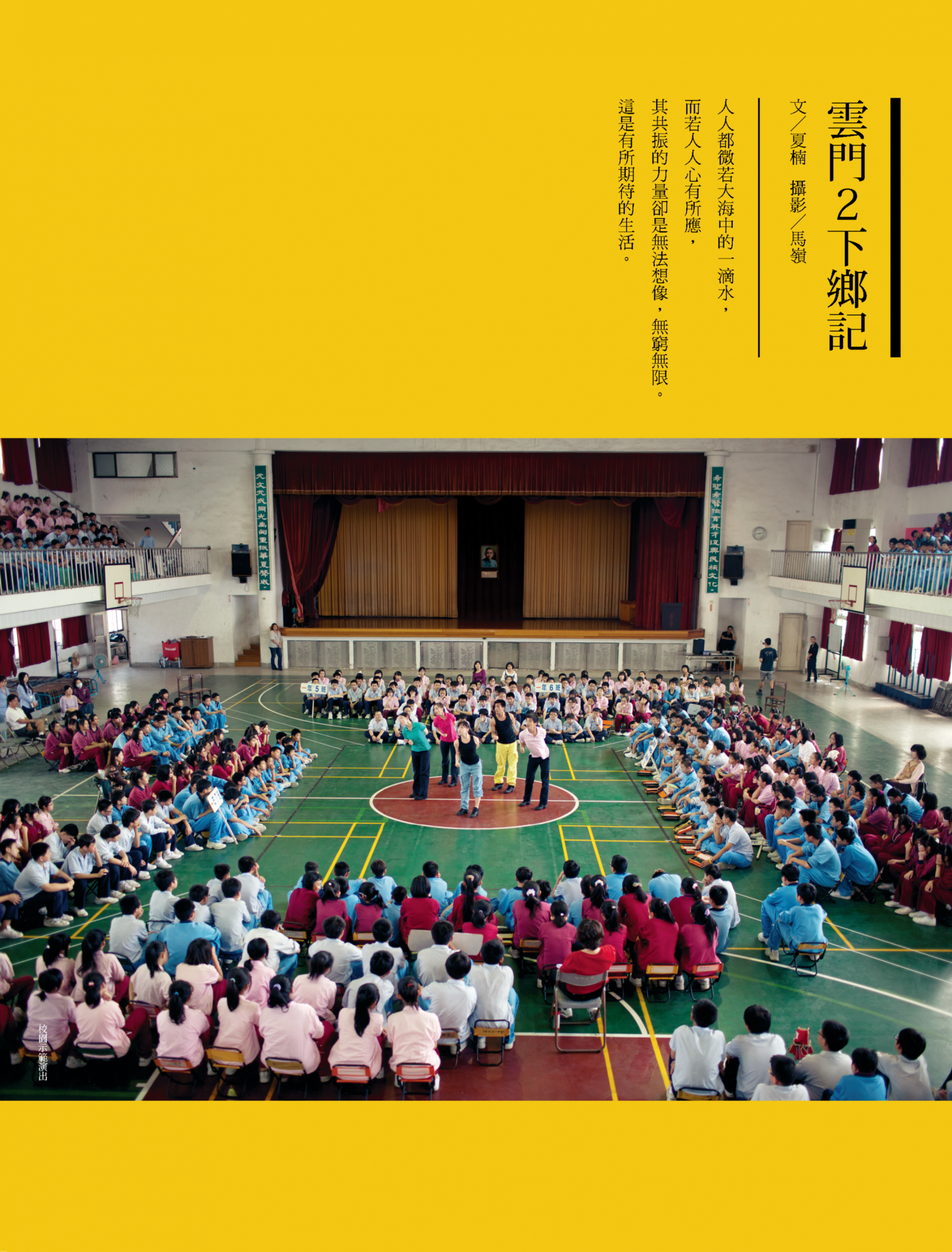

舞台下,整齊擠坐著二、三百名全校的師生──他們的眼睛和好奇心都不在這舞台,而全然地專注於另一個新鮮架設的舞台。那個舞台卻說不上是舞台。只是用抹布和水清潔了地板,在中間規劃好一個正方形的圈,圈內的區域就算作舞台了── 即將在此表演的是雲門2的五位舞者。頭頂沒有大燈,上午的陽光正好;為節省能源剛剛關閉禮堂的門窗,打開了僅有的一台冷氣機。冷氣機上還有一行小字,寫著「本冷氣機由鄉民代表某某某爭取經費補助」。窗外依稀能聽見一些聲響,也許只是來自山林的風。因雲門的到來,這所學校的空氣都起了變化,十二、三歲的少年們的臉上一律流露著興奮和期盼。

「大家好!我們是雲門2!雲門2是林懷民老師特別為年輕的創作者們建立的一個舞台,是由羅曼菲老師在1999年創立。因為雲門不僅在世界級的大舞台演出,雲門也要在臺灣的鄉村、學校演出,所以我們從這個月開始,雲門2就來到臺中進行駐市和駐校的活動……」

正式開場了。其中一位舞者擔任主持,站在方形圈的中間娓娓而談,好讓學生們瞭解雲門2是什麼。其實在確定去某所學校之前,經過了一些溝通,師生們聞說,興奮之餘都會去做些功課,即使從沒有看過雲門演出,也都聽說過雲門,網路時代要瞭解雲門2是一件極簡單的事,但如此格式化的暖場卻不可少,主持人說話的中間或許因為某個學生即興的提問而導致感受上的更親近。三女二男,在距離近到幾乎為零,伸手可觸學生的臉的「舞台」,他們伴隨音樂起舞,是雲門更為年輕風格的現代舞──因為這批舞者的平均年齡只有二十五歲左右。學生們正仰頭專心觀賞,忽然,舞者一邊起舞一邊就伸出手,「來,我們一起來跳舞。」不論這位學生真的站起來或者因為害羞而退怯,滿室都會響起掌聲,為他加油或者打氣。一個學生剛剛跟隨舞者的節拍一起跳,一位老師也被邀請,又一位學生上台……舞者們帶領大家邊唱邊跳,還將其中一位學生抬起轉圈,全場師生的情緒在此刻集合一處,臉上都只有歡笑,暫且忘記了所有。在那一刻我被觸動。配合舞蹈的音樂恰到好處,是美濃客家民謠歌手林生祥創作的《媽媽,我們來跳舞》,歌詞大意是:

太陽還沒起床/你就田頭地尾趕上趕下……

媽媽你從來/操煩他人冷暖打算未來

媽媽試試看/設想自己享受當下

現下我回來/不是代表失敗代表運衰

我也是拼命做/人講直樹爛根斜樹難倒

莫念好不好 莫愁好不好/媽媽你一念我就暈頭暈腦

時到時當沒米就煮蕃薯湯/我們來跳舞 媽媽好嗎……

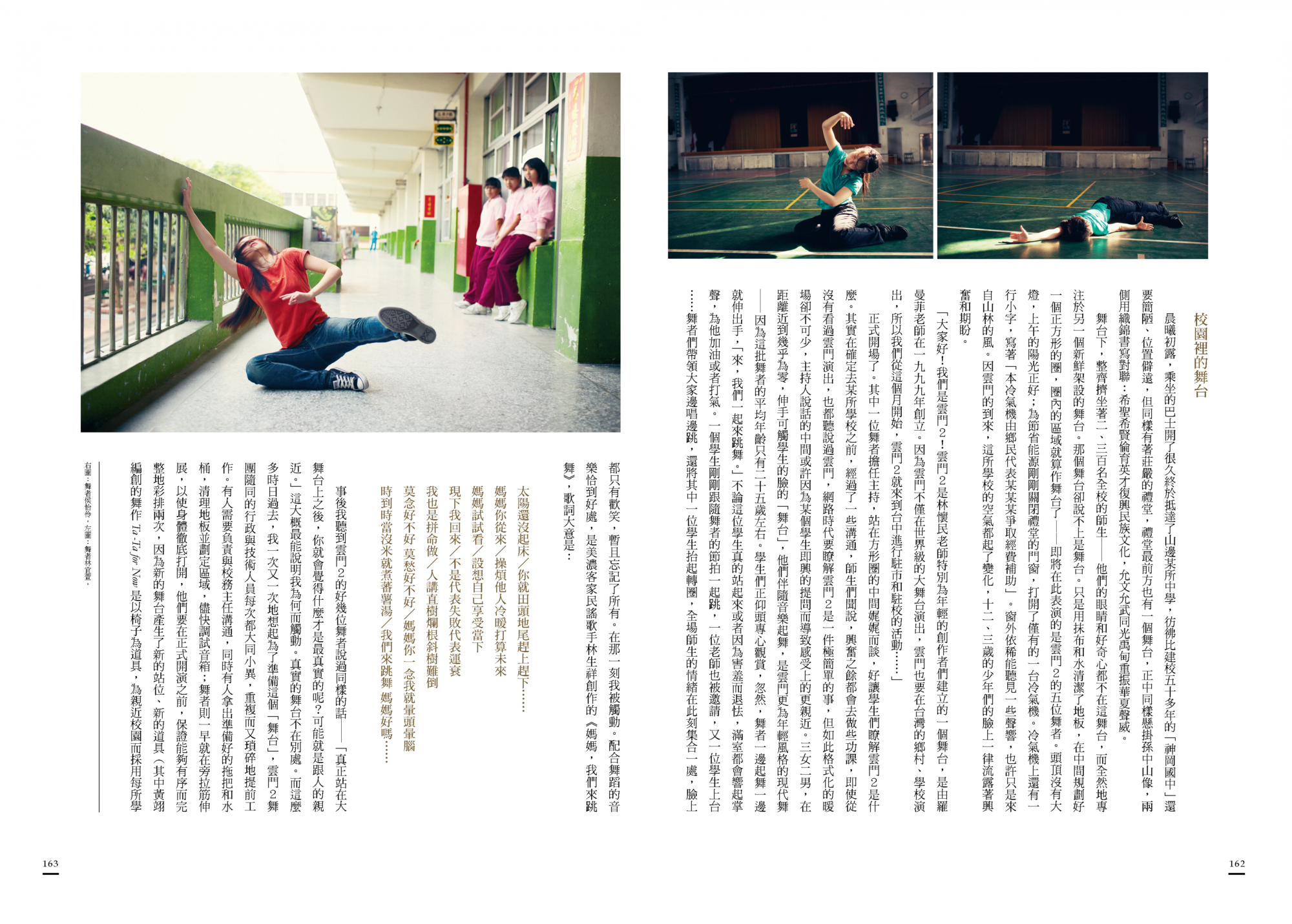

事後我聽到雲門2的好幾位舞者說過同樣的話──「真正站在大舞台上之後,你就會覺得什麼才是最真實的呢?可能就是跟人的親近。」這大概最能說明我為何而觸動。真實的舞台不在別處。而這麼多時日過去,我一次又一次地想起為了準備這個「舞台」,雲門2舞團隨同的行政與技術人員每次都大同小異,重複而又瑣碎地提前工作。有人需要負責與校務主任溝通,同時有人拿出準備好的拖把和水桶,清理地板並劃定區域,儘快調試音箱;舞者則一早就在旁拉筋伸展,以使身體徹底打開,他們要在正式開演之前,保證能夠有序而完整地彩排兩次,因為新的舞台產生了新的站位、新的道具(其中黃翊編創的舞作Ta -Ta for Now 是以椅子為道具,為親近校園而採用每所學校特製的校椅)、新的觀者(駐校的對象涉及小學生、中學生及大學生)……所以每一次的彩排也都是為了對新的情況的適應。

這裡不是城市的劇院,不是臺北不是上海不是紐約,只是一所鄉村中學的禮堂。但卻沒有任何一位舞者或行政因為來到鄉下而懈怠、取巧,他們所投入的程度在身體的表現上跟在劇院完全相同,他們的行為給我的感受也是如此的一致。在給予鄉村中學的表演與世界性舞台的表演並無二致。

為了把快樂帶給他人

四月七日是週六,晚上我在臺中屯區藝文中心的後台正跟雲門2的排練指導陳秋吟聊天。屯區藝文中心是臺中市新建的一個劇場,設備良好,而這天晚上是雲門2「藝術駐市」進駐臺中的第一場公演。即是免費開放給市民的演出,據說入場券在開放的第一天,兩個小時內就被搶光。

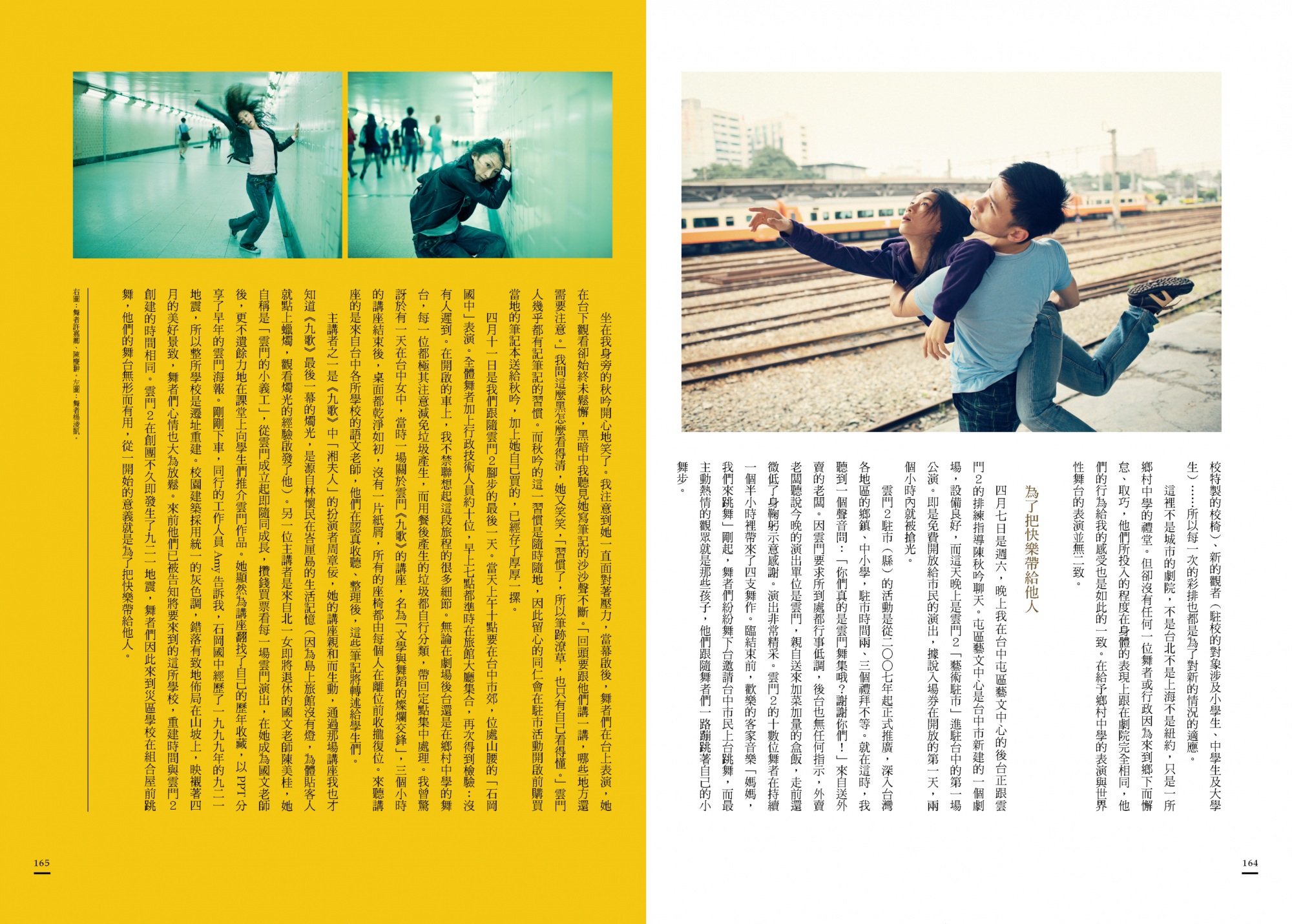

雲門2駐市(縣)的活動是從2007年起正式推廣,深入臺灣各地區的鄉鎮、中小學,駐市時間兩、三個禮拜不等。就在這時,我聽到一個聲音問:「你們真的是雲門舞集哦?謝謝你們!」來自送外賣的老闆。因雲門要求所到處都行事低調,後台也無任何指示,外賣老闆聽說今晚的演出單位是雲門,親自送來加菜加量的盒飯,走前還微低了身鞠躬示意感謝。演出非常精采。雲門2的十數位舞者在持續一個半小時裡帶來了四支舞作。臨結束前,歡樂的客家音樂「媽媽,我們來跳舞」剛起,舞者們紛紛舞下台邀請臺中市民上台跳舞,而最主動熱情的觀眾就是那些孩子,他們跟隨舞者們一路蹦跳著自己的小舞步。

坐在我身旁的秋吟開心地笑了。我注意到她一直面對著壓力,當幕啟後,舞者們在台上表演,她在台下觀看卻始終未鬆懈,黑暗中我聽見她寫筆記的沙沙聲不斷。「回頭要跟他們講一講,哪些地方還需要注意。」我問這麼黑怎麼看得清,她又笑笑,「習慣了,所以筆跡潦草,也只有自己看得懂。」雲門人幾乎都有記筆記的習慣。而秋吟的這一習慣是隨時隨地,因此留心的同仁會在駐市活動開啟前購買當地的筆記本送給秋吟,加上她自己買的,已經存了厚厚一摞。

四月十一日是我們跟隨雲門2腳步的最後一天。當天上午十點要在臺中市郊,位處山腰的「石岡國中」表演。全體舞者加上行政技術人員約十位,早上七點都準時在旅館大廳集合,再次得到檢驗:沒有人遲到。在開啟的車上,我不禁聯想起這段旅程的很多細節。無論在劇場後台還是在鄉村中學的舞台,每一位都極其注意減免垃圾產生,而用餐後產生的垃圾都自行分類,帶回定點集中處理。我曾驚訝於有一天在臺中女中,當時一場關於雲門《九歌》的講座,名為「文學與舞蹈的燦爛交鋒」,三個小時的講座結束後,桌面都乾淨如初,沒有一片紙屑,所有的座椅都由每個人在離位前收攏復位。來聽講座的是來自臺中各所學校的語文老師,他們在認真收聽、整理後,這些筆記將轉述給學生們。

主講者之一是《九歌》中「湘夫人」的扮演者周章佞,她的講座親和而生動,通過那場講座我也才知道《九歌》最後一幕的燭光,是源自林懷民在峇厘島的生活記憶(因為島上旅館沒有燈,為體貼客人就點上蠟燭,觀看燭光的經驗啟發了他)。另一位主講者是來自北一女即將退休的國文老師陳美桂,她自稱是「雲門的小義工」,從雲門成立起即隨同成長,攢錢買票看每一場雲門演出,在她成為國文老師後,更不遺餘力地在課堂上向學生們推介雲門作品。她顯然為講座翻找了自己的歷年收藏,以PPT 分享了早年的雲門海報。剛剛下車,同行的工作人員Amy 告訴我,石岡國中經歷了1999年的九二一地震,所以整所學校是遷址重建。校園建築採用統一的灰色調,錯落有致地佈局在山坡上,映襯著四月的美好景致,舞者們心情也大為放鬆。來前他們已被告知將要來到的這所學校,重建時間與雲門2創建的時間相同。雲門2在創團不久即發生了九二一地震,舞者們因此來到災區學校在組合屋前跳舞,他們的舞台無形而有用,從一開始的意義就是為了把快樂帶給他人。

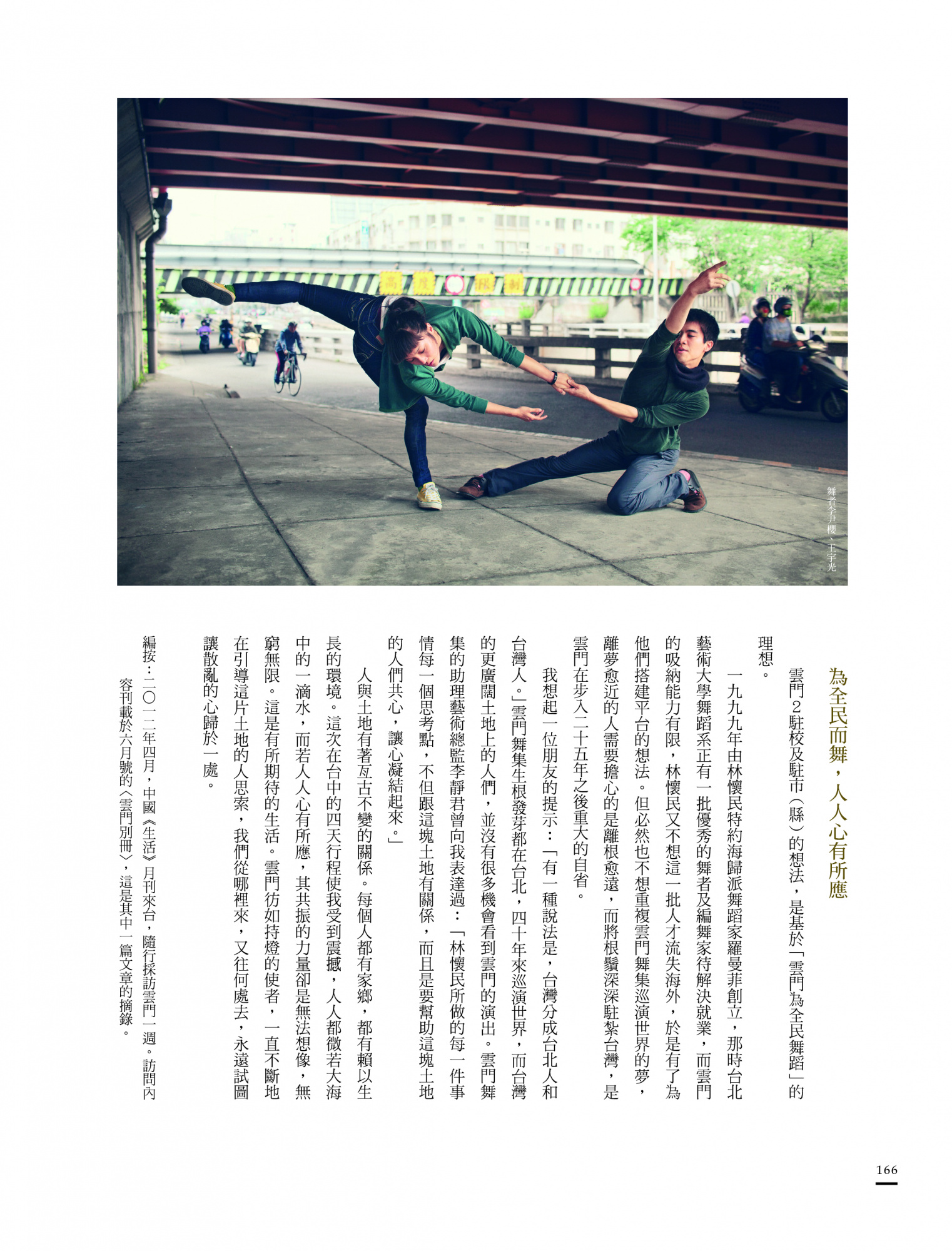

為全民而舞,人人心有所應

雲門2駐校及駐市(縣)的想法,是基於「雲門為全民舞蹈」的理想。

1999年由林懷民特約海歸派舞蹈家羅曼菲創立,那時臺北藝術大學舞蹈系正有一批優秀的舞者及編舞家待解決就業,而雲門的吸納能力有限,林懷民又不想這一批人才流失海外,於是有了為他們搭建平台的想法。但必然也不想重複雲門舞集巡演世界的夢,離夢愈近的人需要擔心的是離根愈遠,而將根鬚深深駐紮臺灣,是雲門在步入二十五年之後重大的自省。

我想起一位朋友的提示:「有一種說法是,臺灣分成臺北人和臺灣人。」雲門舞集生根發芽都在臺北,四十年來巡演世界,而臺灣的更廣闊土地上的人們,並沒有很多機會看到雲門的演出。雲門舞集的助理藝術總監李靜君曾向我表達過:「林懷民所做的每一件事情每一個思考點,不但跟這塊土地有關係,而且是要幫助這塊土地的人們共心,讓心凝結起來。」

人與土地有著亙古不變的關係。每個人都有家鄉,都有賴以生長的環境。這次在臺中的四天行程使我受到震撼,人人都微若大海中的一滴水,而若人人心有所應,其共振的力量卻是無法想像,無窮無限。這是有所期待的生活。雲門彷如持燈的使者,一直不斷地在引導這片土地的人思索,我們從哪裡來,又往何處去,永遠試圖讓散亂的心歸於一處。

編按:2012年4月,中國《生活》月刊來台,隨行採訪雲門一週。訪問內容刊載於六月號的〈雲門別冊〉,這是其中一篇文章的摘錄。