閱讀雲門6月號|飛雲.墨影.流光《屋漏痕》傾斜八度的虛擬風景

文字版請往下

飛雲.墨影.流光

《屋漏痕》傾斜八度的虛擬風景

文/李玉玲 攝影/劉振祥

收錄於《屋漏痕》節目冊2010年

顏真卿曰:「師亦有自得乎?」

素曰:「吾觀夏雲多奇峰,輒常師之,其痛快處如飛鳥出林,驚蛇入草。又遇坼壁之路,一一自然。」

真卿曰:「何如屋漏痕?」

素起,握公手曰:「得之矣。」

唐 陸羽《釋懷素與顏真卿論草書》

兩位書法大師交談的軼事,引發後人無限的想像。許多人將「屋漏痕」,「坼壁路」解釋為書寫運筆的技法。

林懷民著迷的卻是「夏雲」,「飛鳥」,「驚蛇」,「屋漏痕」,這些字眼所呼喚的「一一自然」的境界。

雲門舞者長年修習太極導引,內家拳這些與書法美學同根同源的肢體規範,在「行草三部曲」裡,發揮得讓全球觀眾驚嘆。林懷民不認為舞蹈可以取代毛筆,表現書法之美,這齣新舞企望從書法的典故出發,創造一種新的視覺環境,賦予舞作獨特的意境。

他從「屋漏痕」這三個字的原始意義,掌握到時間流動的特質。不是書法,卻可能是水墨,可能是「夏雲」。

今年三月,《聽河》首演後,林懷民在國家劇院後台,對負責影像設計的王奕盛說:「去找雲吧。」

近半年時間,王奕盛埋在一堆河水影像裡,腦中盡是《聽河》水花四濺的人生風景。一句話,奕盛把腦中流淌了半年的河水delete掉,開始坐在電腦前「騰雲駕霧」。

他把搜尋到的五十多種雲彩的影像拿給林懷民看。林懷民說,雲很漂亮,但是跟水墨的趣味差很遠。

王奕盛回家,移動滑鼠,靈光乍現,將畫面反白,反差加強。他發現新大陸:天空退為亮白的真空,而緩緩蠕動的雲果然肖似水墨!

他把影像歸類:「白開始」、「黑開始」、「空氣」、「線」、「暈」。分類之後,調對比、調速度、拼接、取局部畫面,想像舞者與影像的互動。來來回回十多次,雲不再是雲,而是濃淡、速度、方向、形狀都不相同的黑色流影。厚重的積雲幻為潑墨,點點浮雲儼然皴筆,有些鏡頭根本就是構圖均勻的山水畫。所有的材料共同的特色是煙雲變滅,稍縱即逝,不可捉摸。是夏雲,也是水墨。

王奕盛「一頭霧水」的時候,雲門技術組的陳志峰則為建構一個斜坡絞盡腦汁。

從一開始,林懷民就要一個白色的斜舞台,作為影像的投影板。斜坡讓一樓的觀眾也可以清楚看到舞者在虛擬的雲水中舞動的情境。他拿了一張A4白紙,折出一條斜線,削去上舞台一角,壓縮空間,強化張力,然後把紙交給志峰,要他變出一個舞台。

志峰大學主修土木工程,架構平台不是挑戰。難的是,舞台要多斜,讓舞者可以「生存」。試練再三,決定:八度。那是一個「好漢坡」。但是,舞者就是喜歡接受挑戰的人種。面對斜坡,舞者緊張又興奮,哀聲抱怨,心底卻躍躍欲試。

志峰最大的挑戰是,林懷民要求這個寬十七米四,深九米八,斜坡盡頭高達一米二五的龐然大物,必須只能用十個人在四小時內完成搭設。

金融海嘯後,歐美各國文化預算削減,劇場、藝術節節衣縮食,也要求訪演團隊一天裝台,第二天隨即演出。因為裝台意味著沒有票房收入,仍要打發人力電力的種種開銷。演出費可以商量,裝台,一天!

雲門近年舞作走簡約的方向,《行草》,《行草 貳》以簡單的投影為主要佈景,《狂草》只有垂直升降的紙片。然而,把望似簡單的舞台雕琢得變化萬千的是燈光,兩三百顆燈交織組合,變化運用的光的魔術。

裝台時,每顆燈必須跟著設計圖細密裝吊,調角度,再透過電腦進行明暗度的調節,很耗時間。林懷民決定《屋漏痕》的燈光,以舞台上方的投影機的光源為主,大量側燈為輔。這種限制給設計燈光的李琬玲鉅大的挑戰:每個光源都會「生產」一個額外的人影,不小心,打到地板的光會破壞雲墨影像。她再三推敲,才找到「見縫插針」的原則,營造空氣,只在特定關鍵,燈光才挺身而出,打破長時間單用投影機光源所造成的沉悶。這種做法,迴避了斜台調燈的困擾,也縮減大量工作時間。但是,舞台的架設必須控制在四小時之內,才能達成一天完成裝台的使命。

志峰的工程設計要照顧到構成斜台的每一個單位,不可長過二米四,才能進出貨櫃出國演出;單位的組合要易裝易拆才能省力省時。苦思,實驗,多次翻盤重來,又請教建築達人林存謐,得到幾種「撇步」,才大功告成:三個半小時完成舞台的搭設。

雲門在八里排練場陡然起斜坡,舞者上台試身手。剛開始,好像武功全廢,連蹲馬步都有困難,只能練習站立,平衡與走路。一天活動下來,小腿,膝蓋,大腿,痠痛到要呼叫,工作結束後,

要按摩一小時才找回兩腳,走出排練場。

林懷民要舞者想像「穿著高跟鞋跳舞」。舞者說,由於斜度,事實上是永遠一腳穿高跟鞋,一腳平底鞋,隨時可能失去重心,歪斜,暴衝,摔到四腳朝天。

這時,導引和內家拳向下扎根的身體訓練,把深陷泥沼的舞者解救出來。舞者學會「不要抵抗地板,和它做朋友」,漸漸體會出:重心下沉,扎根三尺的意念要更堅決,不要想飛舞,要更專注在當下,來隨時調整上半身和下半身的使力,才能取得身體的平衡。

一週後,舉不起的腿,變輕了;轉不了幾圈就會歪斜的身體,變靈活了;處處危險的傾斜舞台,變得彷彿平坦無坡。舞者擺脫步步為營,如履薄冰的恐懼,開始自在地舞動。

隨著舞作的進展,林懷民和王奕盛細挑細選影像的片片段段,透過淡化,加黑,變速,融合,重新組合,重新排序,讓影像成為重要的語言,與舞蹈同步或對話,架構出虛實有緻的氤氳世界。

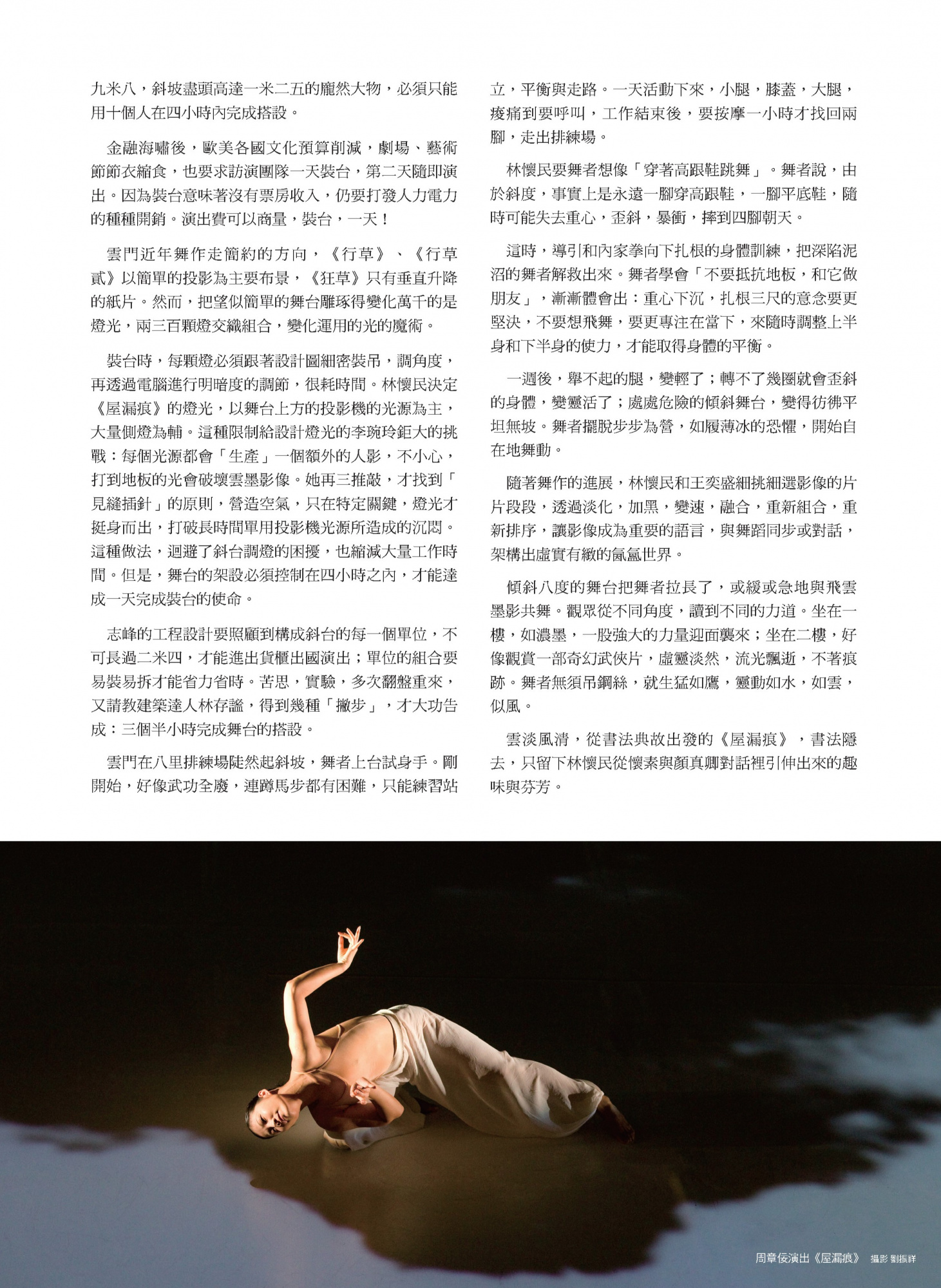

傾斜八度的舞台把舞者拉長了,或緩或急地與飛雲墨影共舞。觀眾從不同角度,讀到不同的力道。坐在一樓,如濃墨,一股強大的力量迎面襲來;坐在二樓,好像觀賞一部奇幻武俠片,虛靈淡然,流光飄逝,不著痕跡。舞者無須吊鋼絲,就生猛如鷹,靈動如水,如雲,似風。

雲淡風清,從書法典故出發的《屋漏痕》,書法隱去,只留下林懷民從懷素與顏真卿對話裡引伸出來的趣味與芬芳。