閱讀雲門10月號|舞者身體解密

文字版請往下

舞者身體解密

文/鄒欣寧

攝影/陳敏佳 示範/柯宛均 余建宏

收錄於2023 年雲門50《打開雲門》

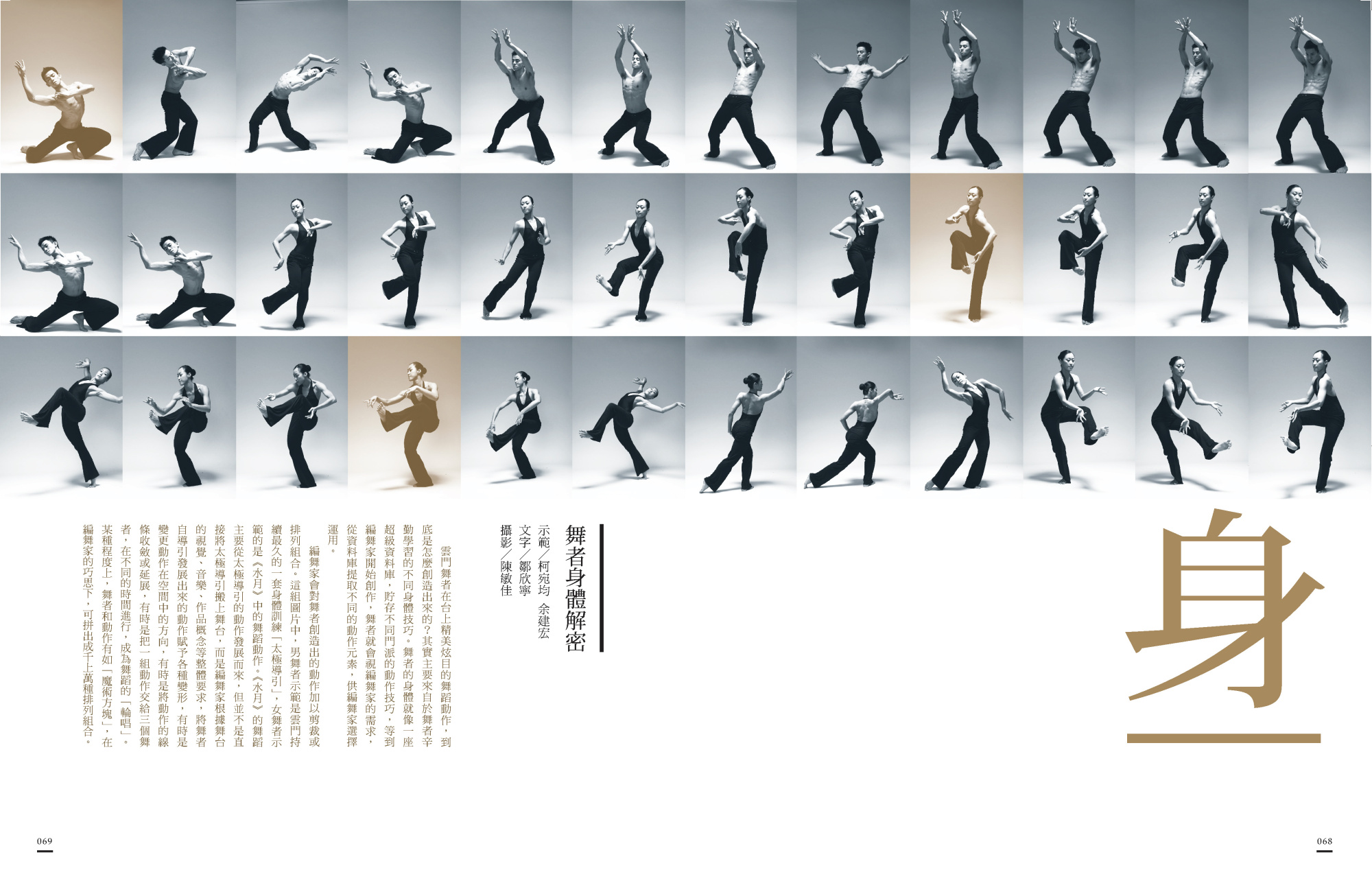

雲門舞者在台上精美炫目的舞蹈動作,到底是怎麼創造出來的?其實主要來自於舞者辛勤學習的不同身體技巧。舞者的身體就像一座超級資料庫,貯存不同門派的動作技巧,等到編舞家開始創作,舞者就會視編舞家的需求,從資料庫提取不同的動作元素,供編舞家選擇運用。

編舞家會對舞者創造出的動作加以剪裁或排列組合。這組圖片中,男舞者示範是雲門持續最久的一套身體訓練「太極導引」,女舞者示範的是《水月》中的舞蹈動作。《水月》的舞蹈主要從太極導引的動作發展而來,但並不是直接將太極導引搬上舞台,而是編舞家根據舞台的視覺、音樂、作品概念等整體要求,將舞者自導引發展出來的動作賦予各種變形,有時是變更動作在空間中的方向,有時是將動作的線條收斂或延展,有時是把一組動作交給三個舞者,在不同的時間進行,成為舞蹈的「輪唱」。某種程度上,舞者和動作有如「魔術方塊」,在編舞家的巧思下,可拼出成千上萬種排列組合。

手

在雲門的身體訓練中,有個原則是「以身領手」,指的是以身體軀幹作為動力來源,腰椎沒轉,手就不能出去。李靜君說,「四肢不具備偉大的力量」,林懷民也常要求舞者「不要手手腳腳」,不過,作為末梢的手和腳,由於關節多,可動性強,和其他身體部位相較,表情豐富許多,就像是舞者身上的另一張臉。

太極導引和武術講究「纏絲勁」中螺旋的勁道,這讓雲門舞者的身形充滿更多彎圓、流動的線條。在「書法系列」作品中,有舞者創作動作的方式,就是找出「身體可以創造多少個圓?」當軀幹在核心創造出充滿動力的圓,推動到末梢,放鬆的手指自然呈顯無窮柔順的小圓圈,不費力氣也能氣象萬千。

腳

常看雲門舞作的觀眾,應會對雲門舞者的「腳」留下深刻印象── 自地上舉起的腳,五趾常有如手指般大張,存在感十足,這樣的腳掌甚至成為辨識「雲門身體風格」的特色之一。不過,仔細追究起來,這腳並不是出於哪個門派的身體技巧。雖然太極導引也開發到腳踝、腳趾的動作,但觀眾在台上看到的腳部動作,多半來自林懷民的刻意要求,「這可以說是林老師的美學吧!」舞者們說。

由於西方芭蕾舞者強調以腳尖跳舞,林懷民希望呈現不同的形式,便要求舞者加入勾腳、繃腳(來自京劇,指足部旋轉往內扣加上勾腳)等動作,同時,「林老師常要求我們腳要像手一樣能表演。」最顯著的例子,就是《家族合唱》中〈黑衣〉的獨舞段落,女舞者從起初只以右手為舞,逐漸舞到全身,最後,將左腳高舉過頭,繃腳,腳掌張開,足部擰轉,緩緩放下,重重落地,堪稱雲門舞作中最動人的「腳之舞」。

腰腹

談到「腹部」,幾乎所有學過舞的人都會立即聯想到美國舞蹈大師瑪莎.葛蘭姆的葛蘭姆技巧(Graham Technique)以呼吸為動力來源,利用呼吸時腹部的收縮與釋放來強化身體的延展。這種專注於呼吸、以呼吸帶動身體的法則,和太極導引強調「氣沉丹田」、以腹部為核心的運動方式也有相通之處。

早期的雲門舞者多習葛蘭姆技巧,最具此身體風格的作品當屬《白蛇傳》中,青蛇以不斷縮脹舒張的動作,表現複雜的心理轉折。九〇年代進入靜坐、導引等訓練階段後,丹田吐納使腹部依舊是舞者上半身的核心。當身體,便不會有手手腳腳的細碎動作,也更能展現出舞者肢體的力度與美感。

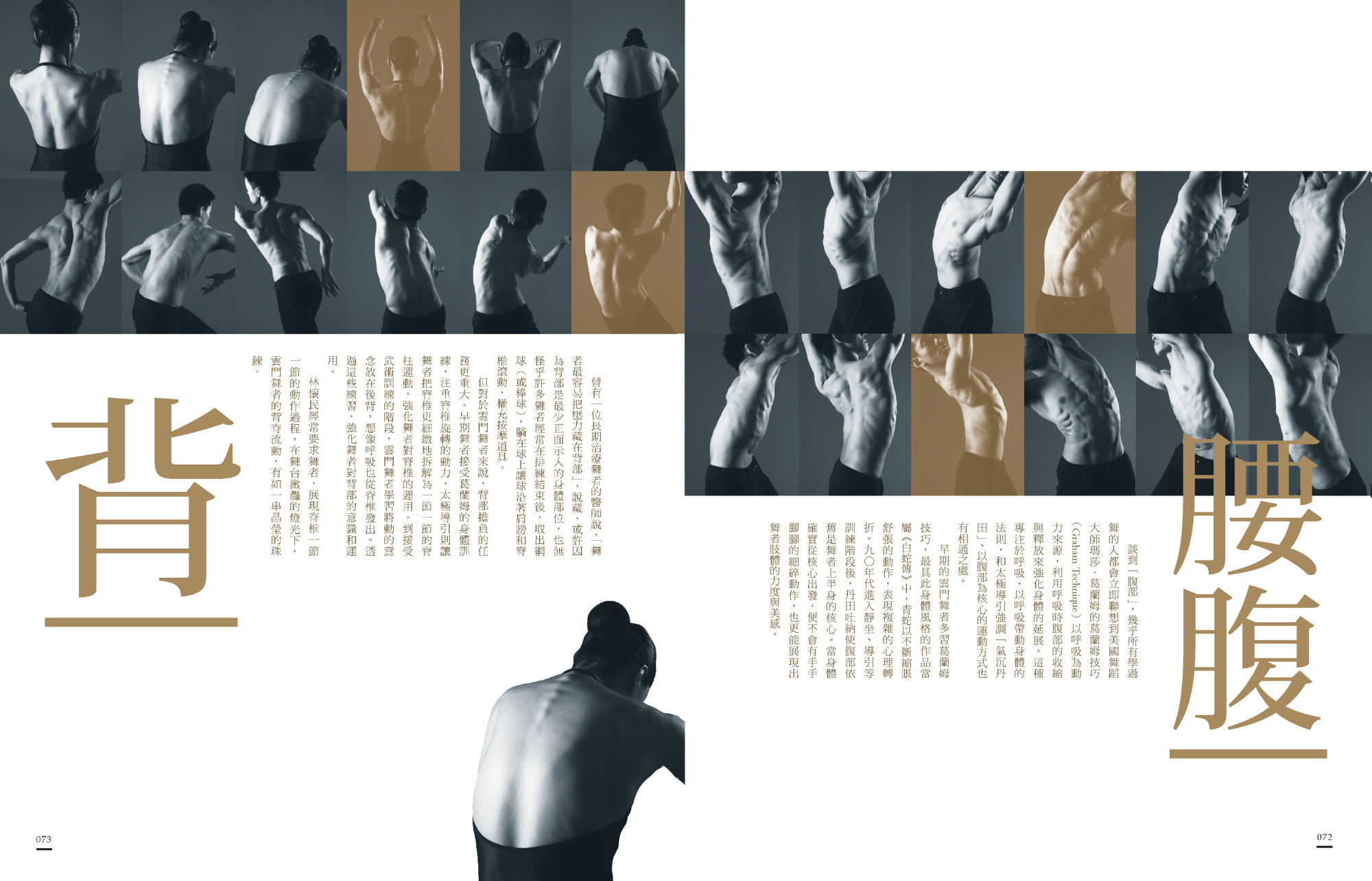

背

曾有一位長期治療舞者的醫師說,「舞者最容易把壓力藏在背部」,說藏,或許因為背部是最少正面示人的身體部位,也無怪乎許多舞者經常在排練結束後,取出網球(或棒球),躺在球上讓球沿著肩膀和脊椎滾動,權充按摩道具。

但對於雲門舞者來說,背部擔負的任務更重大。早期舞者接受葛蘭姆的身體訓練,注重脊椎旋轉的動力,太極導引則讓舞者把脊椎更細緻地拆解為一節一節的脊柱運動,強化舞者對脊椎的運用。到接受武術訓練的階段,雲門舞者學習將動的意念放在後背,想像呼吸也從脊椎發出。透過這些練習,強化舞者對背部的意識和運用。

林懷民經常要求舞者,展現脊椎一節一節的動作過程,在舞台瀲灩的燈光下,雲門舞者的背脊流動,有如一串晶瑩的珠鍊。